- コロナ

- ライフスタイル

- 生活者トレンド

2021-05-28

コロナ禍における消費者の価値観変動調査

共通ポイントサービス「Ponta(ポンタ)」を運営する株式会社ロイヤリティ マーケティング(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:長谷川 剛、以下「LM」)は、「コロナ禍における消費者の価値観変動調査」の結果をお知らせします。本調査は、独自開発の価値観判別ロジックを用いてリサーチ結果から価値観を判別できる「PERSONA+(ペルソナプラス)」を活用し、2020年5月から2020年12月における消費者の価値観変動を検証したものです。

調査方法:インターネット調査

調査期間:2020年5月~12月

パネル:「Pontaリサーチ」会員

(Ponta会員で「Pontaリサーチ」への会員登録をしていただいている方)

調査対象: 2020年5月 161,859人 2020年7月 132,364人 2020年12月 124,743人

※本調査は、20代以上の方を対象に実施。

※調査結果は小数点第2位を四捨五入しています。

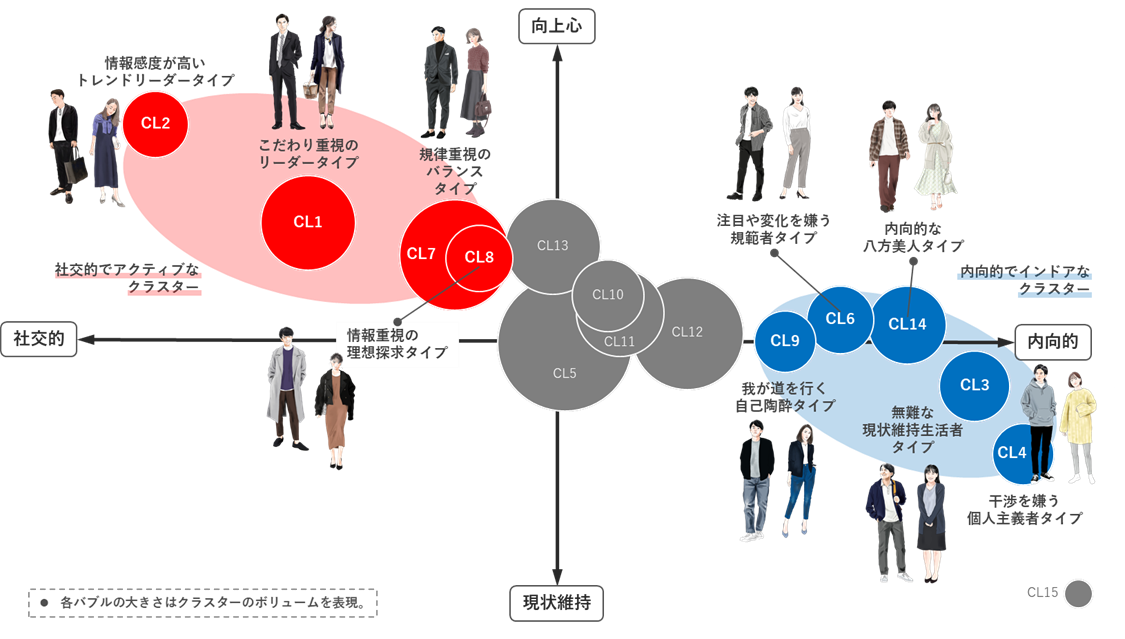

<参考> 「PERSONA+」について

LMが独自開発した価値観判別ロジックで、Ponta会員を15の価値観クラスターに分類。

▼価値観クラスターのポジショニングマップ

※2019年3月時点(クラスター分類時の聴取データ)

※PERSONA+は、Ponta会員規約および個人情報保護法をはじめとした関連法規制に則り、

データ分析・利活用を行っています。

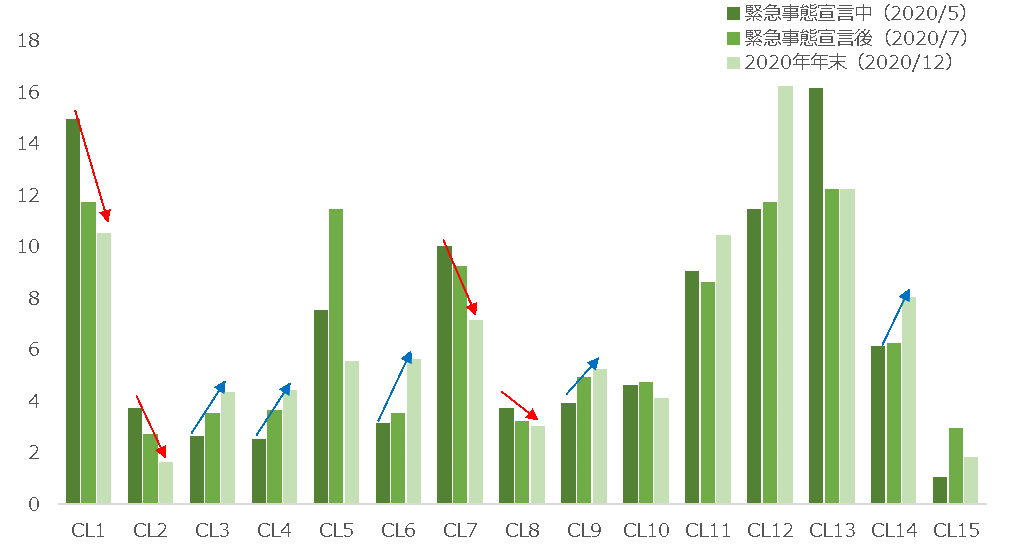

コロナによる長期的な外出自粛の影響でアクティブな層が減少

▼価値観クラスター構成比の変動

※上記グラフ内の「緊急事態宣言」は2020年4月7日~5月25日(最長で発出されていた区域の期間)に発出されていたものを指しています。

・2020年5月から2020年12月にかけて、CL1、CL2、CL7、CL8といった、外交的でアクティブな層の

構成比が減少。

・一方で、CL3、CL4、CL6、CL9、CL14といった内向的でインドアな層の構成比が増加。

アクティブな層の変化後、リーダー要素や自己研鑽といった向上心に関する因子が低下傾向

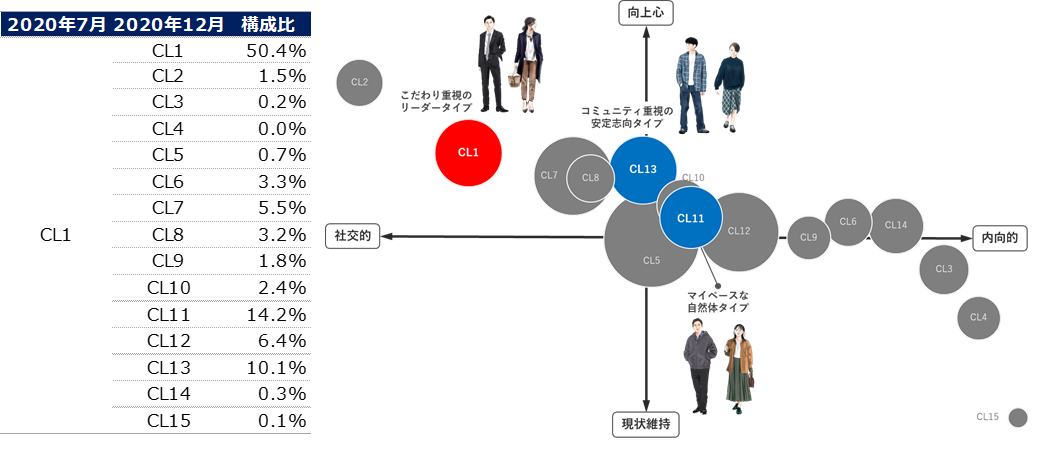

▼CL1構成比の変化

※2019年3月時点(クラスター分類時の聴取データ)

コロナ影響で構成比が減少した、CL1(こだわり重視のリーダータイプ)の変化先を確認すると、

CL1のまま変化がなかったのは、50.4%。

変化があった層を分析すると、CL11(マイペースな自然体タイプ)への変化が最も多い。

次いで、CL13(コミュニティ重視の安定志向タイプ)となっている。

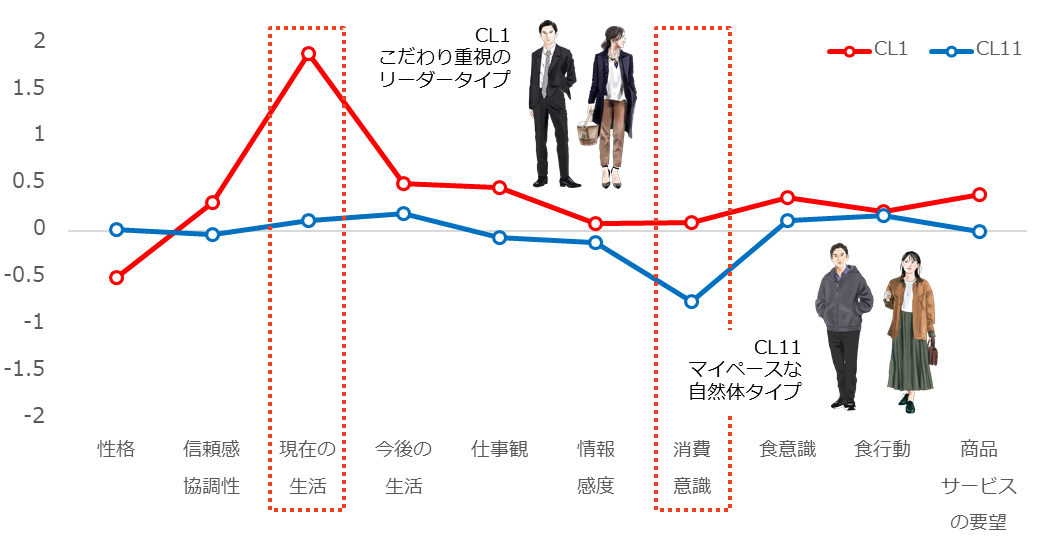

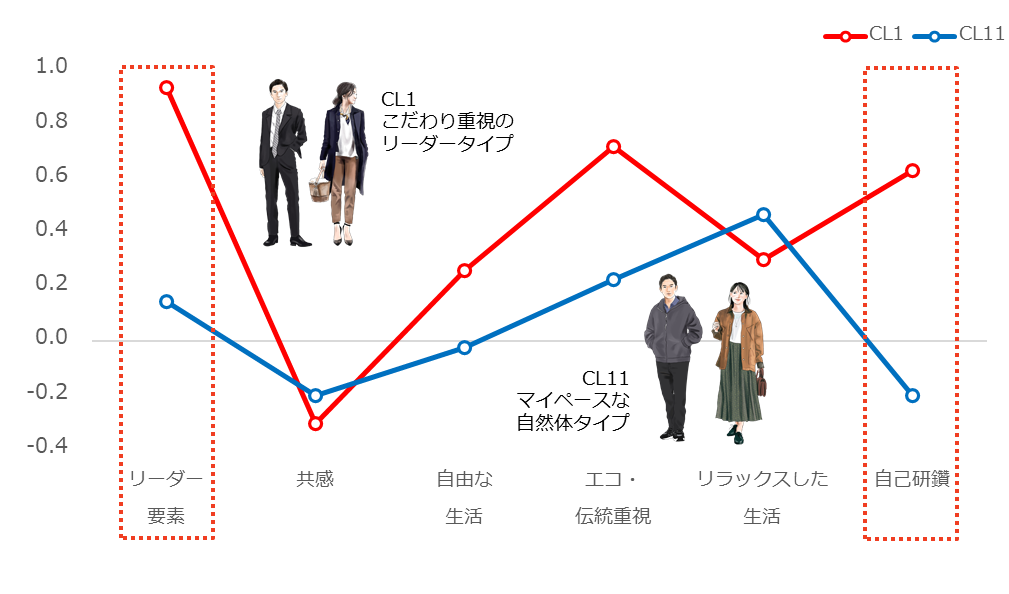

▼CL1とCL11の10因子得点の比較

※2019年3月時点(クラスター分類時の聴取データ)

CL1とCL11の特性の違いを価値観に関する10因子で確認すると、「現在の生活」「消費意識」因子に大きな乖離がみられた。

現在の生活満足度の低下と消費の抑制により、価値観クラスターが変化していることがうかがえる。

▼CL1とCL11の詳細因子得点

※2019年3月時点(クラスター分類時の聴取データ)

10因子の「信頼感・協調性」「現在の生活」について、詳細な因子得点を確認し、より深く特性の

違いを分析すると、「リーダー要素」「自己研鑽」因子に大きな乖離がみられた。

コロナによる巣ごもりは、消費などの行動面だけでなく、周囲や自己を高める精神面にも影響を

及ぼしている。

【引用・転載の際のクレジット表記のお願い】

調査結果引用・転載の際は、“「ロイヤリティ マーケティング」調べ”とクレジットを記載していただきますようお願い申し上げます。

最新の自主調査や分析レポートをお届けするメルマガを配信!登録はこちら

-

1月 26, 2026

#ライフスタイル

#生活者トレンド

推し活をしていると回答した人は全体の36.1%。男女とも30代以下の約半数は推し活をしている。

推しのジャンルは、「日本のアイドル」の回答が24.4%と最も多く、次いで、「歌手・ミュージシャン」が23.6%、「スポーツ選手」が22.3%だった。

推し活で感じたポジティブなことは「癒される・安心」の回答が35.6%と最も多く、幸福度を高める出来事として最も重視されているのは「毎日が楽しい」。

推し活で感じたネガティブな出来事は「お金の浪費」の回答が17.1%と最も多く、幸福度が下がる出来事として「推しの言動に対する不満」が最も重視されている。

「テーマパーク・エンタメ施設」推しが最も幸福度の指数が高く、51.5点となった。「スポーツ選手」「乗り物」推しは身体的な幸福度の指数が高い傾向が見られた。

-

1月 26, 2026

2026年は使う?守る?「お金と投資」に関する調査 ラジオ番...

#ライフスタイル

#生活者トレンド

2026年、お金に関して「引き続き我慢の年」が約4割でトップ。節約・防衛モードで、お金の使い方に慎重さがうかがえる

後悔しない支出は「旅行・エンタメ」「健康・美容」など、経験や自己投資が上位

約6割が大きな買い物は控える

減税・給付金があっても、すぐに消費するより「備え」と「投資」へ

投資は慎重姿勢が主流。新NISAを認知しつつも未利用の人は36.0%

-

1月 19, 2026

ID-POS市場分析 vol.7 激動のビール市場を分析!購...

#消費動向

#生活者トレンド

ビール類の2025年12月売上金額シェアランキング、第1位は「アサヒ スーパードライ」。対昨年比では「サントリー 金麦」が第1位。

購入者面|人気ブランドは性年代での偏りが少ない。「のどごし<生>」は高齢層・「晴れ風」、「スタイルフリー」は女性・「GOLDSTAR」は男性からの人気を確立。

カテゴリ面|ノンアルコール→発泡酒・新ジャンル→ビールの順に平均年齢が高く、サッポロとサントリーは分布傾向が類似。

成分面|糖質よりもプリン体の含有量の方がブランド間の違いを創出。いずれも中間的な商品の売上本数が多い。