- 消費動向

- 生活者トレンド

2023-10-30

『国産品に関する調査』

ラジオ番組「馬渕・渡辺の#ビジトピ」と共同調査

共通ポイントサービス「Ponta(ポンタ)」を運営する株式会社ロイヤリティ マーケティング(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:長谷川 剛、以下「LM」)は、10~60代の男女を対象に調査した「国産品に関する調査」(実施期間:2023年10月4日~10月6日)の結果をご報告いたします。本調査は、TOKYO FM「馬渕・渡辺の#ビジトピ」(毎週日曜6:00~6:30放送)との共同調査「馬渕・渡辺の#ビジトピ with Pontaリサーチ」として実施しました。

調査方法:インターネット調査

調査期間:2023年10月4日~10月6日

パネル:「Pontaリサーチ」会員

(Ponta会員で「Pontaリサーチ」への会員登録をしていただいている方)

調査対象:国内在住10~60代の男女

有効回答数:1,200名 ※性年代別に各100サンプル回収

※調査結果は小数点第2位を四捨五入しています

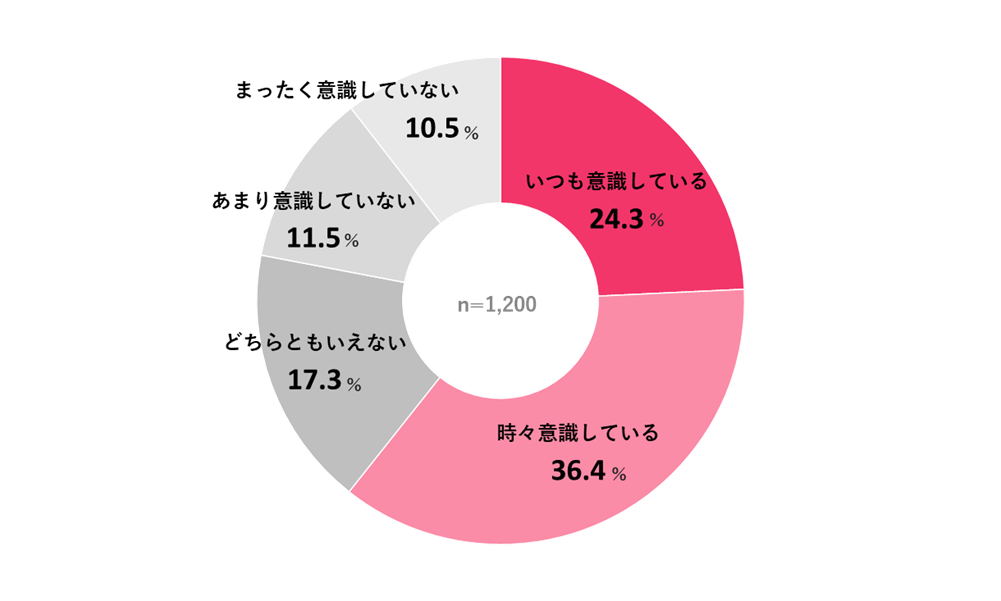

日常の買い物で国産品を買うように「意識している」が約6割

日常の買い物で、国産品を買うように「いつも意識している」が24.3%、「時々意識している」が36.4%となり、合わせると「意識している」は60.7%だった。

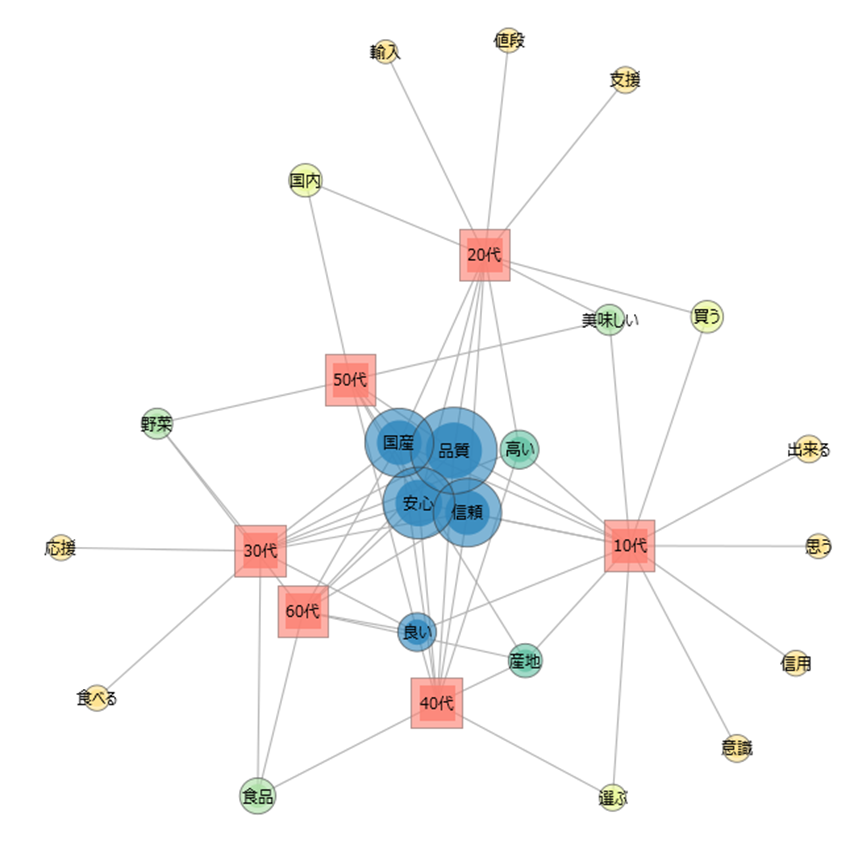

国産品を買うように「いつも意識している」「時々意識している」と回答した方に理由を聴取し、自由回答をテキストマイニングしたところ、「品質」「安心」「信頼」という意見が目立った。例えば、「品質が信頼できる」「安心感がある」「国内の企業を信頼している」といった声が挙げられた。また、20代・30代では「国内業者を支援したい」「地元を応援したい」などのコメントも確認された。

▼日常の買い物で、国産品を買うよう意識していますか?

▼国産品を買うよう意識している理由|年代別(自由回答:n=728)

*UserLocal テキストマイニングで分析

*共起ネットワークにて表示(頻出単語の把握に加え、回答傾向が分類可能)。円の大きさは出現頻度の高さ、よく一緒に用いられる単語は同色、線の太さは単語同士の関連性の強さを示す

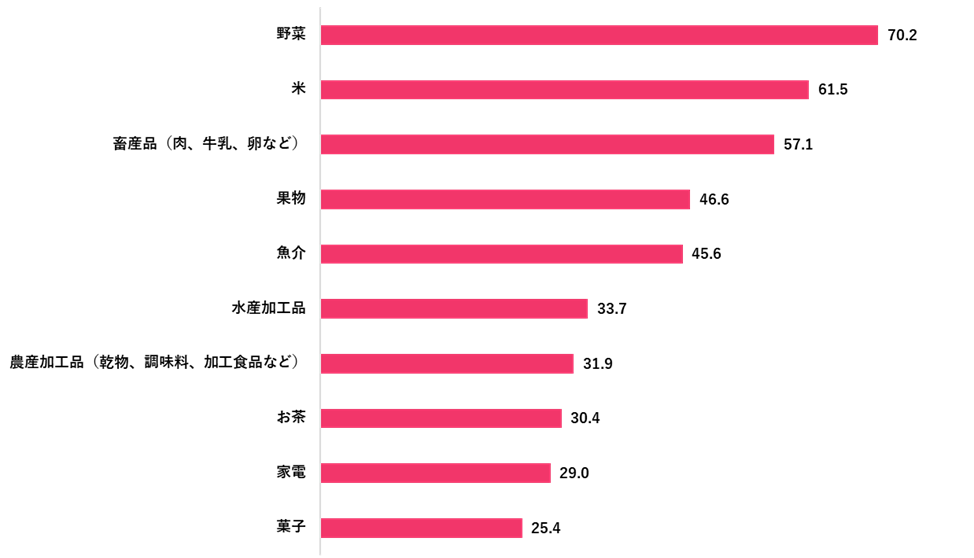

国産品を意識的に選ぶ商品は1位「野菜」(70.2%)、2位「米」(61.5%)

国産品を買うように「いつも意識している」または「時々意識している」と回答した方を対象に、国産品を意識的に選ぶ商品を聴取した。「野菜」が70.2%でトップ、次いで「米」(61.5%)、「畜産品(肉、牛乳、卵 など)」(57.1%)が続いた。

▼国産品を意識的に選ぶ商品(上位10位まで表示) ※複数回答 (%) (n=728)

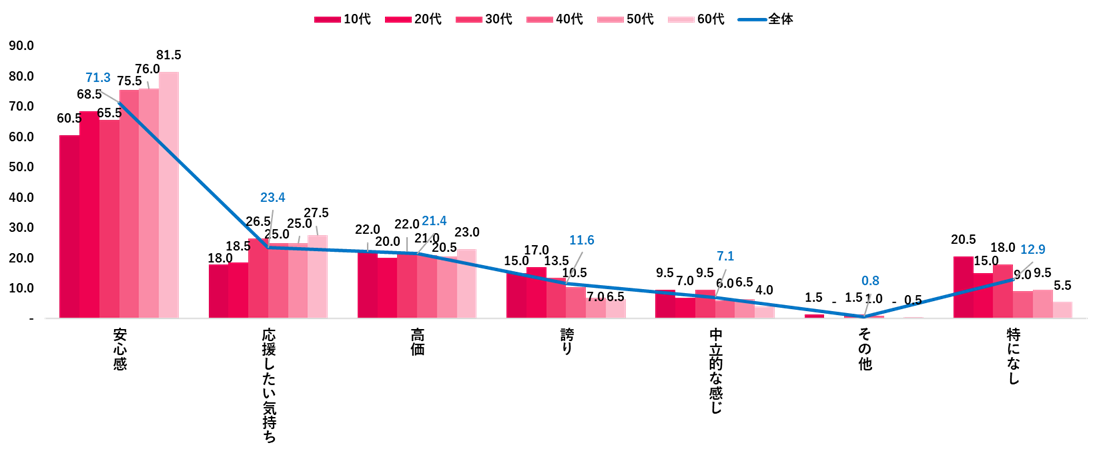

全体の約7割が「国産」のラベルに「安心感」を感じており、60代では8割を超える

「国産」というラベルを見た時、「安心感」を感じる人は71.3%と高い結果となった。年代の高い層ほど安心を感じる傾向にあり、60代では81.5%と、他の年代と比較して最も高かった。

▼「国産」というラベルを見た時、何を感じますか? ※複数回答 (%) (n=1,200)

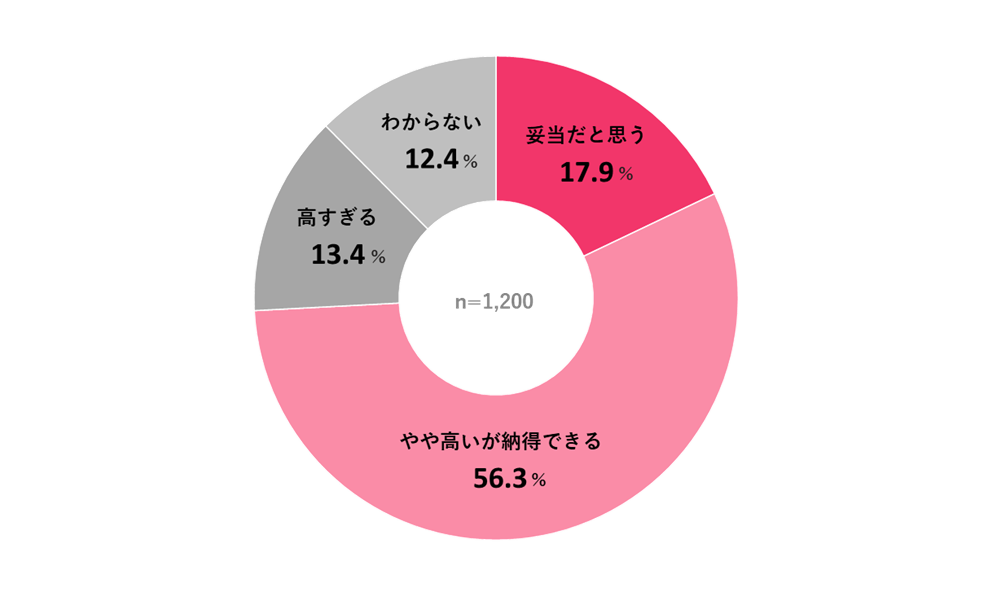

国産品の価格は、輸入品に比べて「妥当だと思う」が17.9%、「やや高いが納得できる」が56.3%

国産品の価格について、輸入品に比べて「妥当だと思う」が17.9%、「やや高いが納得できる」が56.3%となり、合わせると74.2%が納得できると回答した。

自由回答では、「家電は品質に安心できるので必ず国内のブランドを買う」「食に関しては地産地消を意識している」「国産の縫製品は丈夫で丁寧」「日本製の学習デスクは15年経った今でも汚れや傷が付きにくく、経年劣化も見られないため大変満足している」といった、さまざまなジャンルにおいて国産品を買う理由や買ってよかったという声が見られた。

▼国産品の価格は、輸入品に比べて妥当だと思いますか? (%) (n=1,200)

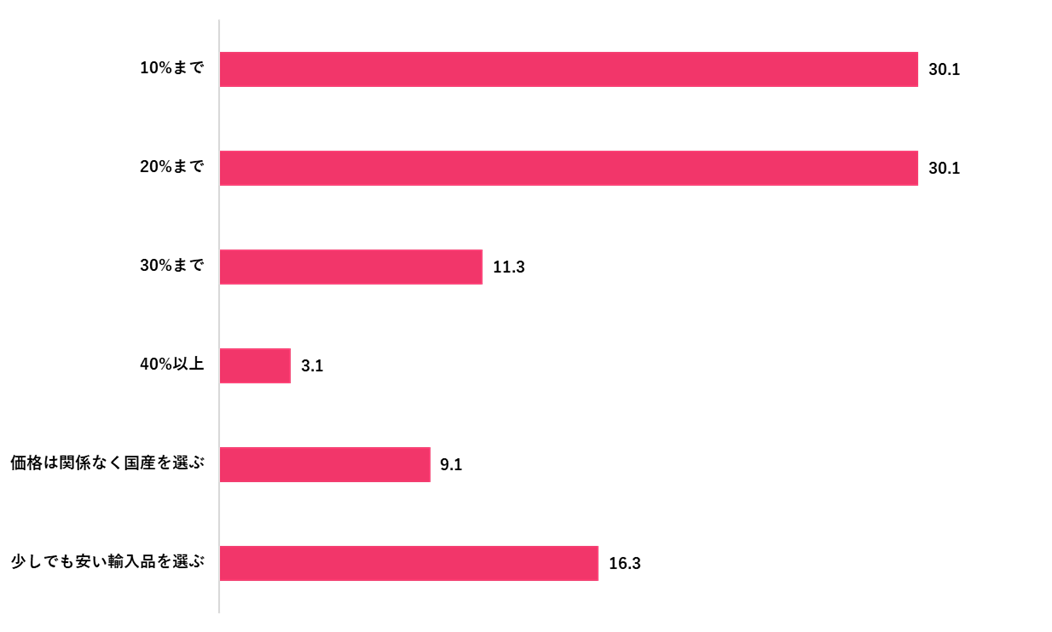

国産品の価格が輸入品に比べて高い場合、許容できる増額は「10%まで」「20%まで」が約3割ずつ

国産品が輸入品に比べて価格が高い場合、どのくらいの割増金額まで許容できるか聴取したところ、「10%まで」と「20%まで」がそれぞれ30.1%となった。

▼国産品が 輸入品に比べて価格が高い場合、どのくらいの割増金額まで許容しますか? (%) (n=1,200)

【ラジオ番組「馬渕・渡辺の#ビジトピ」パーソナリティのコメント】

・馬渕磨理子氏(経済アナリスト)

物価高で生活費が家計を圧迫しているにも関わらず「6割」の人が国産品を買うように意識しているというアンケート結果は示唆に富む内容となっている。国産による「安心・安全・品質」を重視しているのはもちろんだが、プラスαの消費行動が浮き彫りになった。輸入品に比べて割高になったとしても「3割の人が10%までの増額」「3割の人が20%までの増額」を国産品に許容していることが分かった。単純に「品質」を求めるだけではなく、国産のものを意識的に選択する「応援消費」や「食べて応援」する動きが根付き始めていると言える。

・渡辺広明氏(消費経済アナリスト)

国産品を買うように「意識している」が6割、特に野菜や米など食品関係で意識しているとの結果になっているのは素晴らしい。一方、実態として食糧自給率は生産額ベースで58%、餌や肥料などを加味したカロリーベースでは38%となり60年前の半分(※)ということは、アンケートとは相反する状況にもなっている。食生活の欧米化、大量生産の安い食品の輸入などが低い自給率の主要因となっている。

ロシアのウクライナ侵攻により、両国で世界の約3割の小麦を生産している事で世界的に小麦価格が高止まりしている。日本では輸入小麦を政府が管理しており、消費への影響を最小限にするべく売り渡し価格を据え置くためには財政負担をする事となる。現状では日本で食べられている小麦の13%しか国内で作られていない。エネルギーも含めて、海外依存度が高い日本は、国際紛争により食も非常に不安定な状況に陥る可能性を常に秘めている。

そのため、農業も含め国産品の事業者が儲かるビジネスとならなければ、誰もその事業をやろうとは思わない。そのためにはやはり先ずは国産品の消費を伸ばしていくしかない。そういった意味では、今回の国産品への興味が高いというアンケート結果は期待出来る。

国産品は高品質や安心との意見も多く、これは日本国民だけでは無く、海外にも同様な意見が多く聞かれる。インバウンドの訪日客を中心に日本で買った国産品が世界に浸透する事により、事業者もより儲かり、比例して食糧自給率など国産品の利用が広がるというような良いスパイラルになる事を期待したい。

アパレルや生活雑貨・家電など中心に、平成ではものづくりが日本から海外に移転し空洞化してしまった。再度この危機的な状況からV字回復すべく、令和にものづくりが日本に戻り輸出大国として復活する事が、国内マーケットがシュリンクする中、日本経済を復活させる一つの武器となるのかもしれない。

※出典:農林水産省Webサイト(https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/012.html)

■共同調査「馬渕・渡辺の#ビジトピ with Pontaリサーチ」について

2023年5月よりTOKYO FM「馬渕・渡辺の#ビジトピ」の提供スポンサーとしてLMが参画しています。「馬渕・渡辺の#ビジトピ with Pontaリサーチ」は、世の中の最新ニュースからパーソナリティの経済アナリスト 馬渕磨理子氏と消費経済アナリスト 渡辺広明氏が生活者に調査したいトピックについて、LMが「Pontaリサーチ」で聴取する調査です。調査結果を番組内で紹介する他、LMのマーケティング紹介サイトのコラムで紹介しています。

■TOKYO FM「馬渕・渡辺の#ビジトピ」について

パーソナリティをつとめる経済アナリスト 馬渕磨理子氏と消費経済アナリスト 渡辺広明氏が世の中の最新ニュースをそれぞれの視点で分かりやすく解説しています。ビジトピとは、“ビジネストピックス”の略! 30分ながら聴きするだけで、資産運用の話から、マーケティング用語、最新ヒット商品まですぐあなたの役に立つビジトピが身につきます。

放送日時 :日曜 6:00~6:30

出演者 :馬渕磨理子(経済アナリスト)、渡辺広明(消費経済アナリスト)

番組HP :https://www.tfm.co.jp/biztopi/

AuDee :https://audee.jp/program/show/61907

Twitter :https://twitter.com/biztopi_tfm

【引用・転載の際のクレジット表記のお願い】

調査結果引用・転載の際は、“「Pontaリサーチ」調べ”とクレジットを記載していただきますようお願い申し上げます。

最新の自主調査や分析レポートをお届けするメルマガを配信!登録はこちら

-

1月 26, 2026

#ライフスタイル

#生活者トレンド

推し活をしていると回答した人は全体の36.1%。男女とも30代以下の約半数は推し活をしている。

推しのジャンルは、「日本のアイドル」の回答が24.4%と最も多く、次いで、「歌手・ミュージシャン」が23.6%、「スポーツ選手」が22.3%だった。

推し活で感じたポジティブなことは「癒される・安心」の回答が35.6%と最も多く、幸福度を高める出来事として最も重視されているのは「毎日が楽しい」。

推し活で感じたネガティブな出来事は「お金の浪費」の回答が17.1%と最も多く、幸福度が下がる出来事として「推しの言動に対する不満」が最も重視されている。

「テーマパーク・エンタメ施設」推しが最も幸福度の指数が高く、51.5点となった。「スポーツ選手」「乗り物」推しは身体的な幸福度の指数が高い傾向が見られた。

-

1月 26, 2026

2026年は使う?守る?「お金と投資」に関する調査 ラジオ番...

#ライフスタイル

#生活者トレンド

2026年、お金に関して「引き続き我慢の年」が約4割でトップ。節約・防衛モードで、お金の使い方に慎重さがうかがえる

後悔しない支出は「旅行・エンタメ」「健康・美容」など、経験や自己投資が上位

約6割が大きな買い物は控える

減税・給付金があっても、すぐに消費するより「備え」と「投資」へ

投資は慎重姿勢が主流。新NISAを認知しつつも未利用の人は36.0%

-

1月 19, 2026

ID-POS市場分析 vol.7 激動のビール市場を分析!購...

#消費動向

#生活者トレンド

ビール類の2025年12月売上金額シェアランキング、第1位は「アサヒ スーパードライ」。対昨年比では「サントリー 金麦」が第1位。

購入者面|人気ブランドは性年代での偏りが少ない。「のどごし<生>」は高齢層・「晴れ風」、「スタイルフリー」は女性・「GOLDSTAR」は男性からの人気を確立。

カテゴリ面|ノンアルコール→発泡酒・新ジャンル→ビールの順に平均年齢が高く、サッポロとサントリーは分布傾向が類似。

成分面|糖質よりもプリン体の含有量の方がブランド間の違いを創出。いずれも中間的な商品の売上本数が多い。