- 生活者トレンド

2023-02-10

男女1,000人に聞いたバレンタインに関する調査

共通ポイントサービス「Ponta(ポンタ)」を運営する株式会社ロイヤリティ マーケティングは、バレンタインに対する意識を探る「2023年バレンタインに関する調査」の結果をご報告いたします。

調査方法:インターネット調査

調査期間:2023年1月25日~1月26日

パネル:「Pontaリサーチ」会員

(Ponta会員で「Pontaリサーチ」への会員登録をしていただいている方)

調査対象:国内在住20~60代の方

有効回答数:1,000名 ※性年代ごとに100サンプル回収

*数値は四捨五入・小数点切上げによる整数表示。このため一部合計値が一致しない箇所あり

*総務省:人口推計を基にウエイトバック集計を実施

【聴取項目】

– バレンタインにチョコレートを渡せる関係性の相手有無

– 「バレンタインに贈り物をしないといけない雰囲気」の有無

– 「バレンタインにチョコレートを贈る日本独自の風習」への賛否

– バレンタインへの意識(相手/世相/商品選定)

– オンラインサービスによる代替需要有無/その理由

賛成だが渡す相手なしの”マーケットの空白“が約1割存在。間口拡大の余地あり

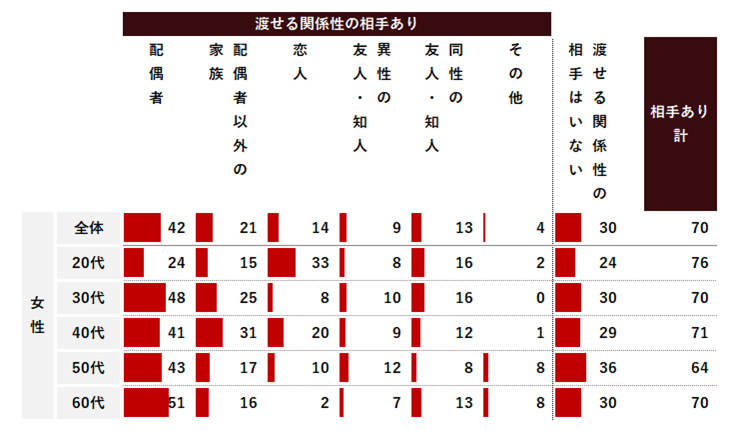

バレンタインにチョコレートを渡せる関係性の有無を聴取した。

20-60代女性全体では、「配偶者」や「配偶者以外の家族」の家庭内の相手が上位。

また、いずれか渡せる相手がいる割合は70%となった。

年代別では、「恋人」は20代、「同性の友人・知人」は30代以下で高い傾向が見られた。

▼バレンタインにチョコレートを渡せる関係性の相手有無(%)

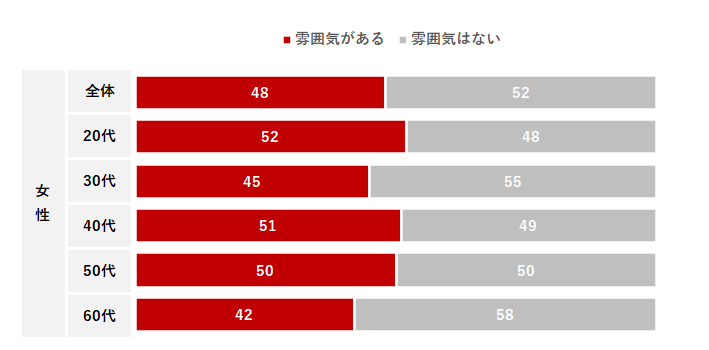

次に、「バレンタインデーにチョコレートなどの贈り物をしないといけない」の有無を聴取した。

全体では、「雰囲気がある」が48%と約半数を占める。

年代別にみると、30代と60代は(「雰囲気がある」が)他の年代よりやや低い。

▼「バレンタインに贈り物をしないといけない雰囲気」の有無(%)

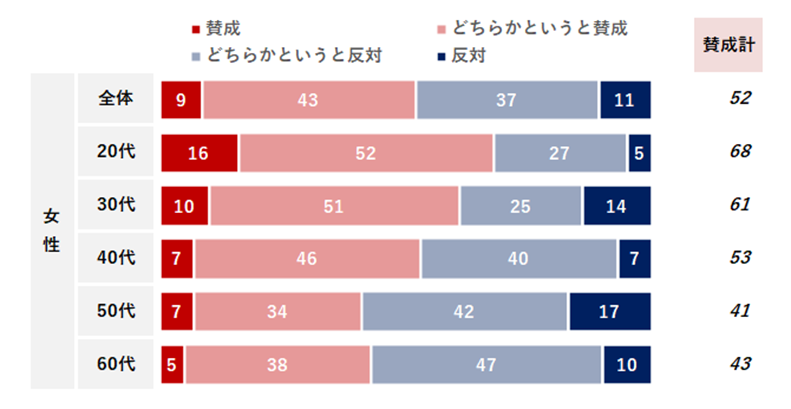

次に、「バレンタインデーにチョコレートを渡す日本独自の風習」に対する賛否を聴取した。

全体では、「賛成」9%、「どちらかというと賛成」43%となり、これらを合わせた【賛成計】は52%、バレンタインにチョコレートを渡すことに対し賛否がほぼ拮抗する結果となった。

年代別では、若年層ほど賛成の割合が高い傾向が見られた。

▼「バレンタインにチョコレートを贈る日本独自の風習」への賛否(%)

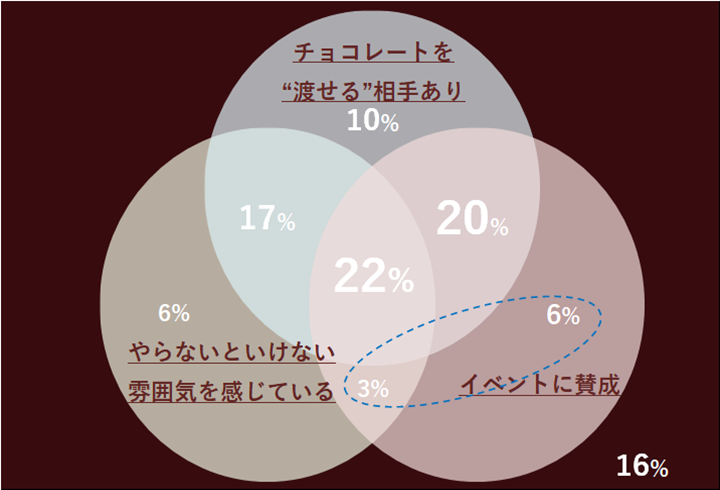

【渡せる関係性の相手有無】【雰囲気有無】【賛否】の3軸、計8分類で市場を整理した。

下図の青色点線部分の”賛成しているものの渡せる関係性の相手がいない層“が約1割(=9%)でマーケットの空白が存在しており、この層へのアプローチが間口拡大に寄与すると考えられる。

▼市場構成比

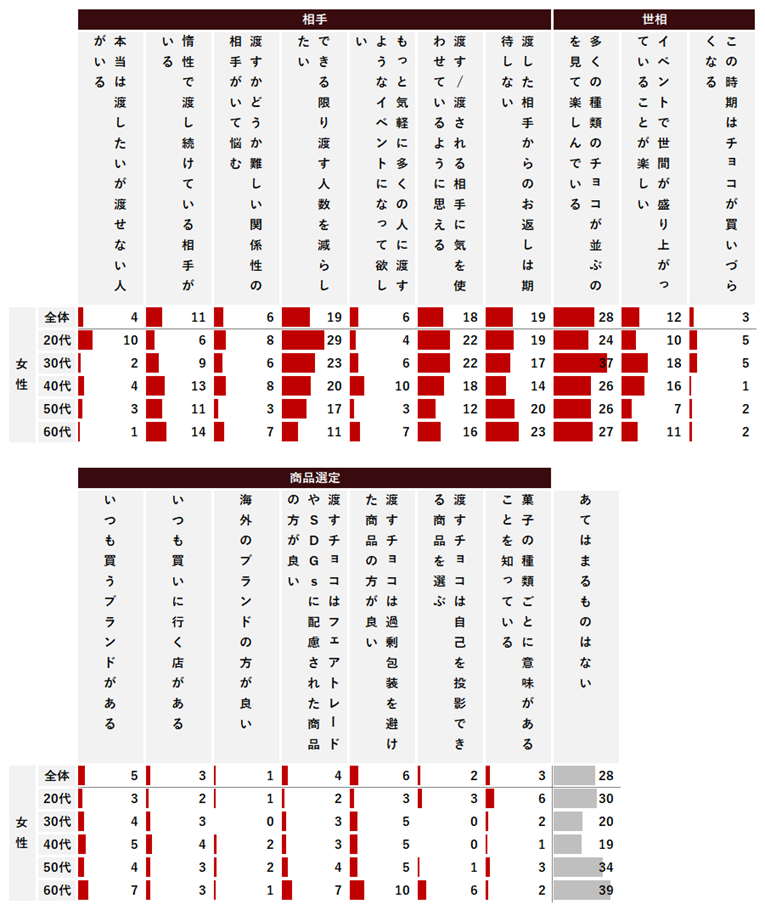

バレンタインに対する意識を【相手】【世相】【商品選定】の3つの観点にて聴取した。

それぞれ年代別で以下の傾向が見られた。

【相手】

20代は「できる限り渡す人数を減らしたい」、「本当は渡したいが渡せない人がいる」、「渡す/渡される相手に気を使わせているように思える」が高く、渡す対象を絞り込みたい気配がうかがえる。

これに対して、40代以上では「惰性で渡し続けている相手がいる」が高く、チョコレートを渡すことに関して若年と高年で濃淡が見られた。

【世相】

30代は「多くの種類のチョコが並ぶのを見て楽しんでいる」、「イベントで世間が盛り上がっていることが楽しい」が高く、贈答とは別次元でイベントの空気を上手に楽しんでいるといえる。

【商品選定】

60代は「渡すチョコはフェアトレードやSDGsに配慮された商品の方が良い」「渡すチョコは過剰包装を避けた商品の方が良い」「渡すチョコは自己を投影できる商品を選ぶ」が高く、”エシカルな自分”を表現できる商品を選好する傾向が見られた。

▼バレンタインへの意識(%)

オンラインサービス活用による市場創出の可能性

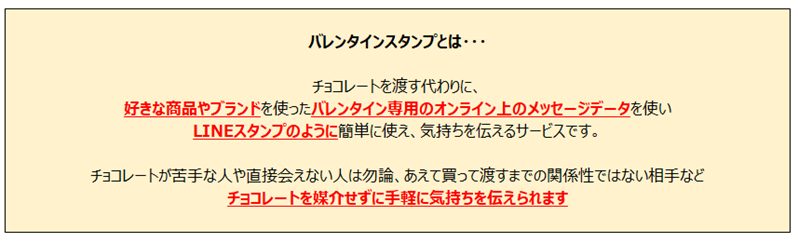

アンケート協力者に対して、チョコレートをオンラインのメッセージデータで代替してコミュニケーションを図るような架空のオンラインサービス【バレンタインスタンプ】を呈示して、コミュニケーションツールとしてのチョコレートの必要性を検証した。

▼呈示サービス「バレンタインスタンプ」

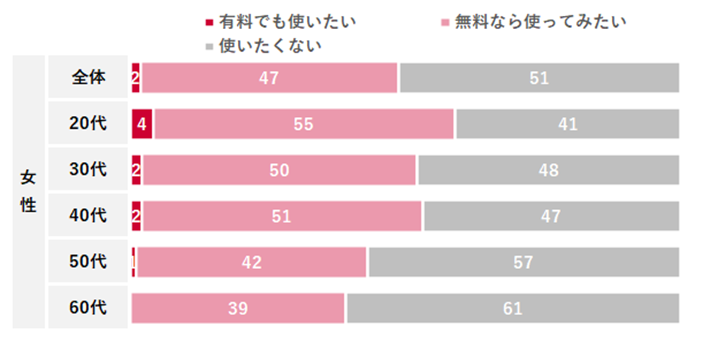

上記サービスの利用意向を聴取したところ、全体では「有料でも使いたい」2%、「無料なら使ってみたい」47%、「使いたくない」51%となった。

また、年代別の利用意向は、20代で高く60代で低い。

▼オンラインサービス利用意向(%)

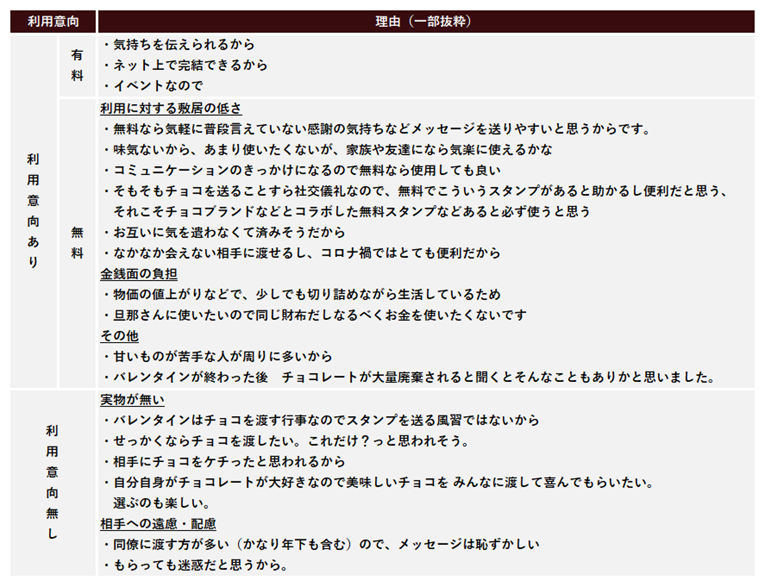

利用意向の理由を自由記述にて聴取した。

「無料なら使ってみたい」理由は、利用の敷居の低さや金銭的負担の少なさ以外にも、甘い物が好まれないケースやイベント後の大量廃棄を危惧する意見もあった。

また、「使いたくない」理由は、デジタルデータ故の実物が無いことに加えて、相手への遠慮や配慮の難しさといった心理的要因が挙がる。

これらを踏まえると、オンラインサービスでは、実物の無さに起因する”後ろめたさ“のデメリットを上回る程の価値提供が難しくチョコレートの代替は難しいものの、利用の敷居が低く、相手次第では新たなコミュニケーションを創出できる余地があると考えられる。

社会実装に際して、(上記デメリットを解消できるような)割引クーポンや店頭引換券との組み合わせによる実商品とリンクさせた販促手段としての活用が有効と考える。

▼利用意向の理由 ※特徴的なものを抜粋

【引用・転載の際のクレジット表記のお願い】

調査結果引用・転載の際は、“「Pontaリサーチ」調べ”とクレジットを記載していただきますようお願い申し上げます。

最新の自主調査や分析レポートをお届けするメルマガを配信!登録はこちら

-

1月 26, 2026

#ライフスタイル

#生活者トレンド

推し活をしていると回答した人は全体の36.1%。男女とも30代以下の約半数は推し活をしている。

推しのジャンルは、「日本のアイドル」の回答が24.4%と最も多く、次いで、「歌手・ミュージシャン」が23.6%、「スポーツ選手」が22.3%だった。

推し活で感じたポジティブなことは「癒される・安心」の回答が35.6%と最も多く、幸福度を高める出来事として最も重視されているのは「毎日が楽しい」。

推し活で感じたネガティブな出来事は「お金の浪費」の回答が17.1%と最も多く、幸福度が下がる出来事として「推しの言動に対する不満」が最も重視されている。

「テーマパーク・エンタメ施設」推しが最も幸福度の指数が高く、51.5点となった。「スポーツ選手」「乗り物」推しは身体的な幸福度の指数が高い傾向が見られた。

-

1月 26, 2026

2026年は使う?守る?「お金と投資」に関する調査 ラジオ番...

#ライフスタイル

#生活者トレンド

2026年、お金に関して「引き続き我慢の年」が約4割でトップ。節約・防衛モードで、お金の使い方に慎重さがうかがえる

後悔しない支出は「旅行・エンタメ」「健康・美容」など、経験や自己投資が上位

約6割が大きな買い物は控える

減税・給付金があっても、すぐに消費するより「備え」と「投資」へ

投資は慎重姿勢が主流。新NISAを認知しつつも未利用の人は36.0%

-

1月 19, 2026

ID-POS市場分析 vol.7 激動のビール市場を分析!購...

#消費動向

#生活者トレンド

ビール類の2025年12月売上金額シェアランキング、第1位は「アサヒ スーパードライ」。対昨年比では「サントリー 金麦」が第1位。

購入者面|人気ブランドは性年代での偏りが少ない。「のどごし<生>」は高齢層・「晴れ風」、「スタイルフリー」は女性・「GOLDSTAR」は男性からの人気を確立。

カテゴリ面|ノンアルコール→発泡酒・新ジャンル→ビールの順に平均年齢が高く、サッポロとサントリーは分布傾向が類似。

成分面|糖質よりもプリン体の含有量の方がブランド間の違いを創出。いずれも中間的な商品の売上本数が多い。