- 生活者トレンド

2022-04-26

最新のデジタル資産「NFT」に関心を寄せる人の特徴を調査

全国20歳以上の男女1,000名を対象に「NFTに関する調査」を実施しました。現代では雑誌が電子化され、アートもNFTの時代です。NFT(非代替性トークン)って聞いたことはあるけれど、正直よくわからないという人は多いのではないでしょうか。今年はNFTがヒットすると各メディアで予測されていますが、実際どれくらい認知されているのか、また最新のデジタル資産に関心を寄せている人はどういった特徴があるのか、調査した結果をご報告いたします。(実施期間:2022年1月26日~1月28日)

*非代替性トークン(Non Fungible Token)略称NFT。偽造ができないデジタルの鑑定書や所有証明書の役割を持つため、デジタル作品に唯一無二の資産価値をもたせることができるとされている。

調査方法:インターネット調査

調査期間:2022年1月26日~1月28日

パネル:「Pontaリサーチ」会員

(Ponta会員で「Pontaリサーチ」への会員登録をしていただいている方)

調査対象:20歳以上 男女 全国

有効回答数:1,000名 ※性年代別に各100サンプル回収

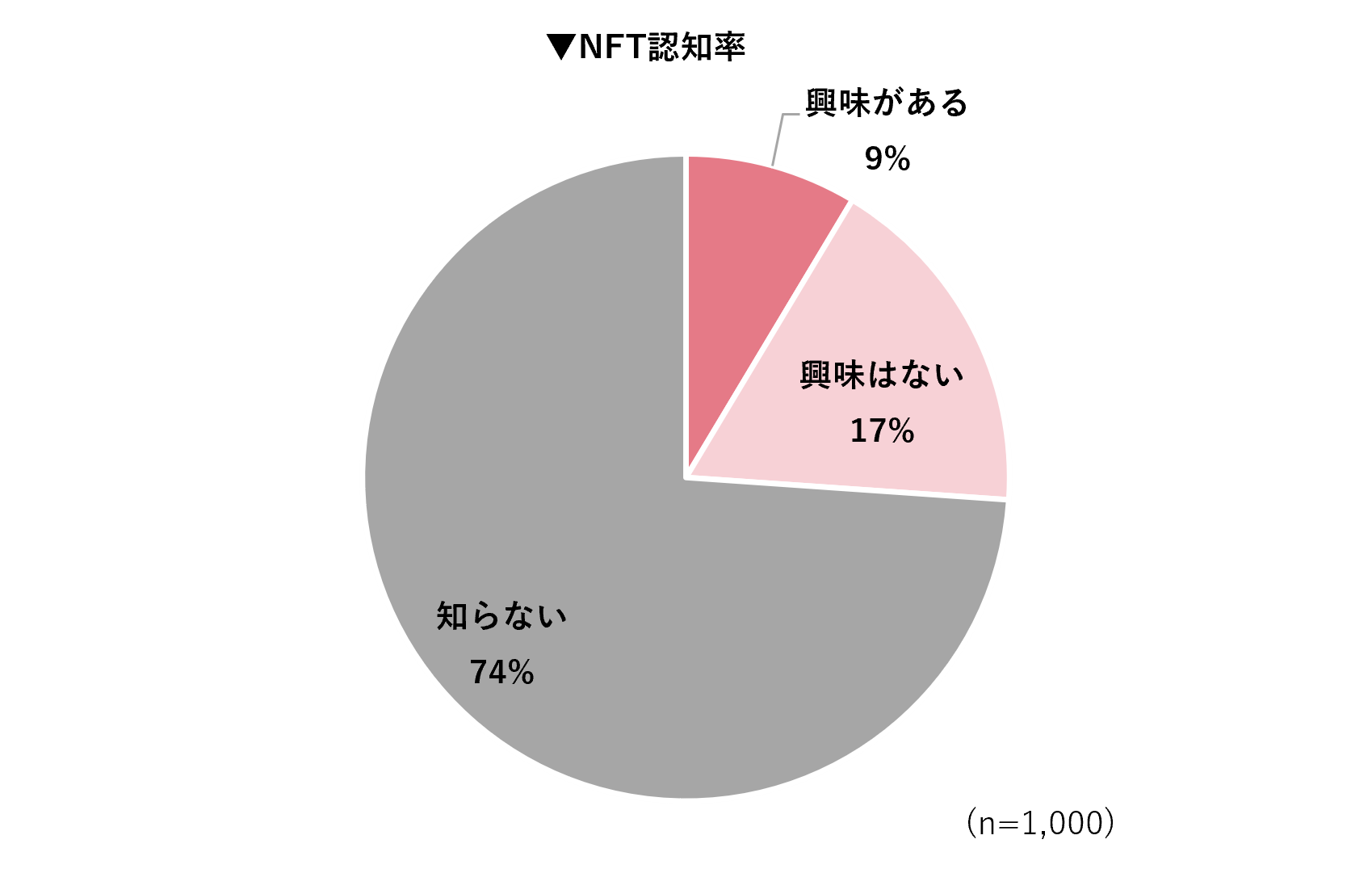

「NFT」の認知率は全体の26%

うち興味がある人は9%、NFTという言葉を知っているが興味はない人が17%となった。

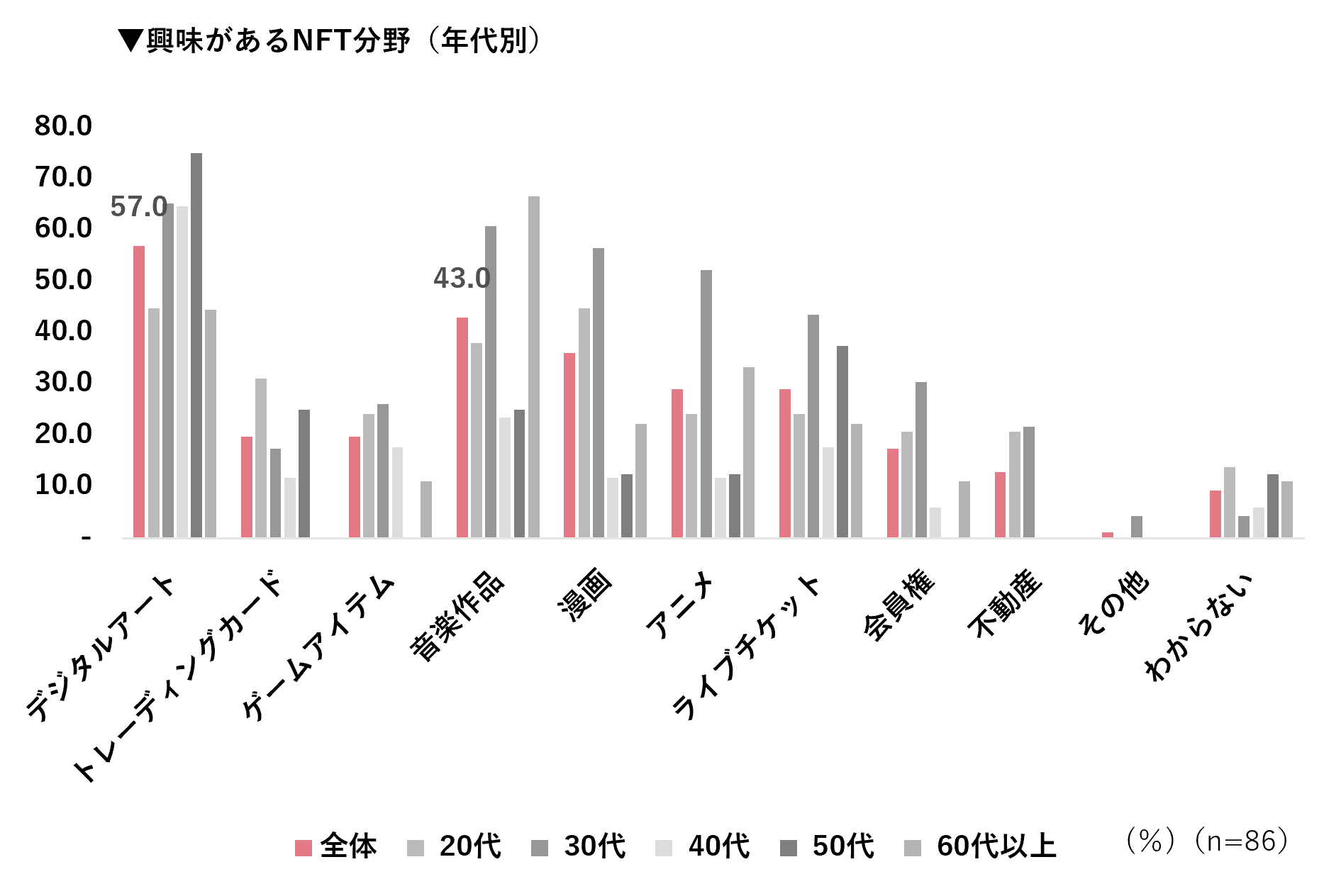

興味があるNFTの分野は「デジタルアート」が57%、次いで「音楽作品」が43%

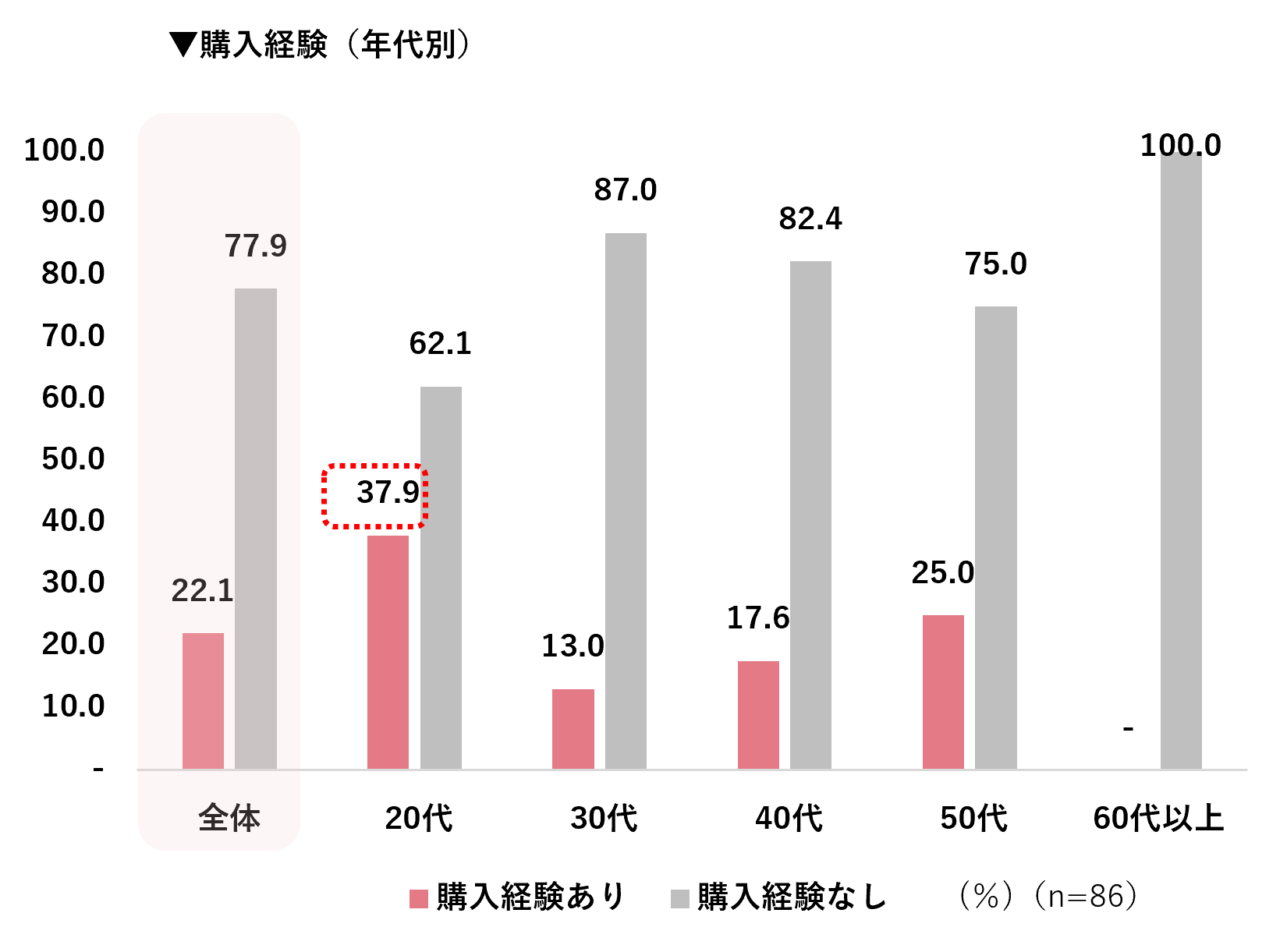

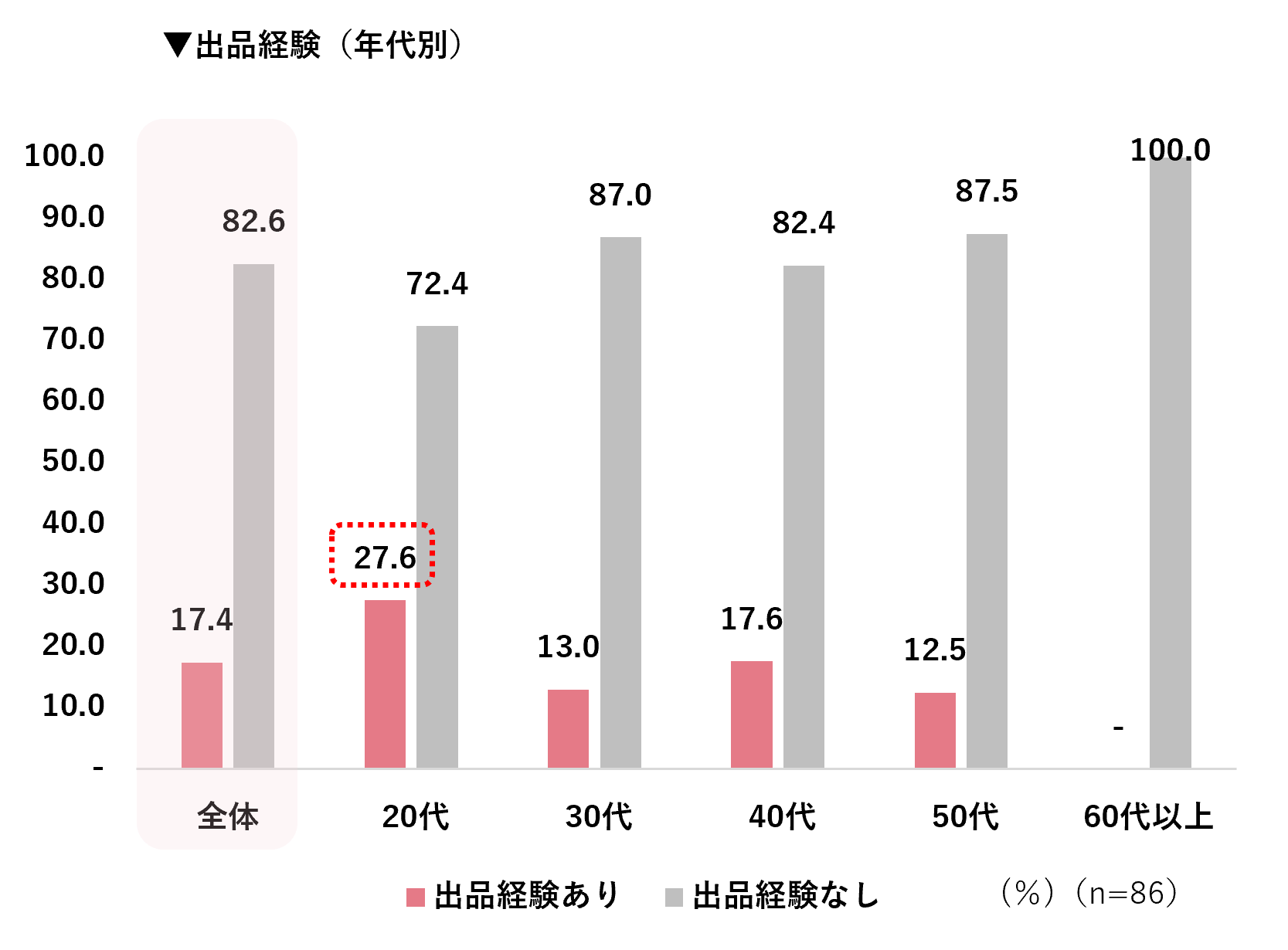

NFTに興味がある人のなかで「購入経験者」は22.1%、「出品経験者」は17.4%。

早くもNFTの購入をしている人と、出品をしている人がいる。

年代別では20代の購入者が37.9%、出品も20代が27.6%で最多。

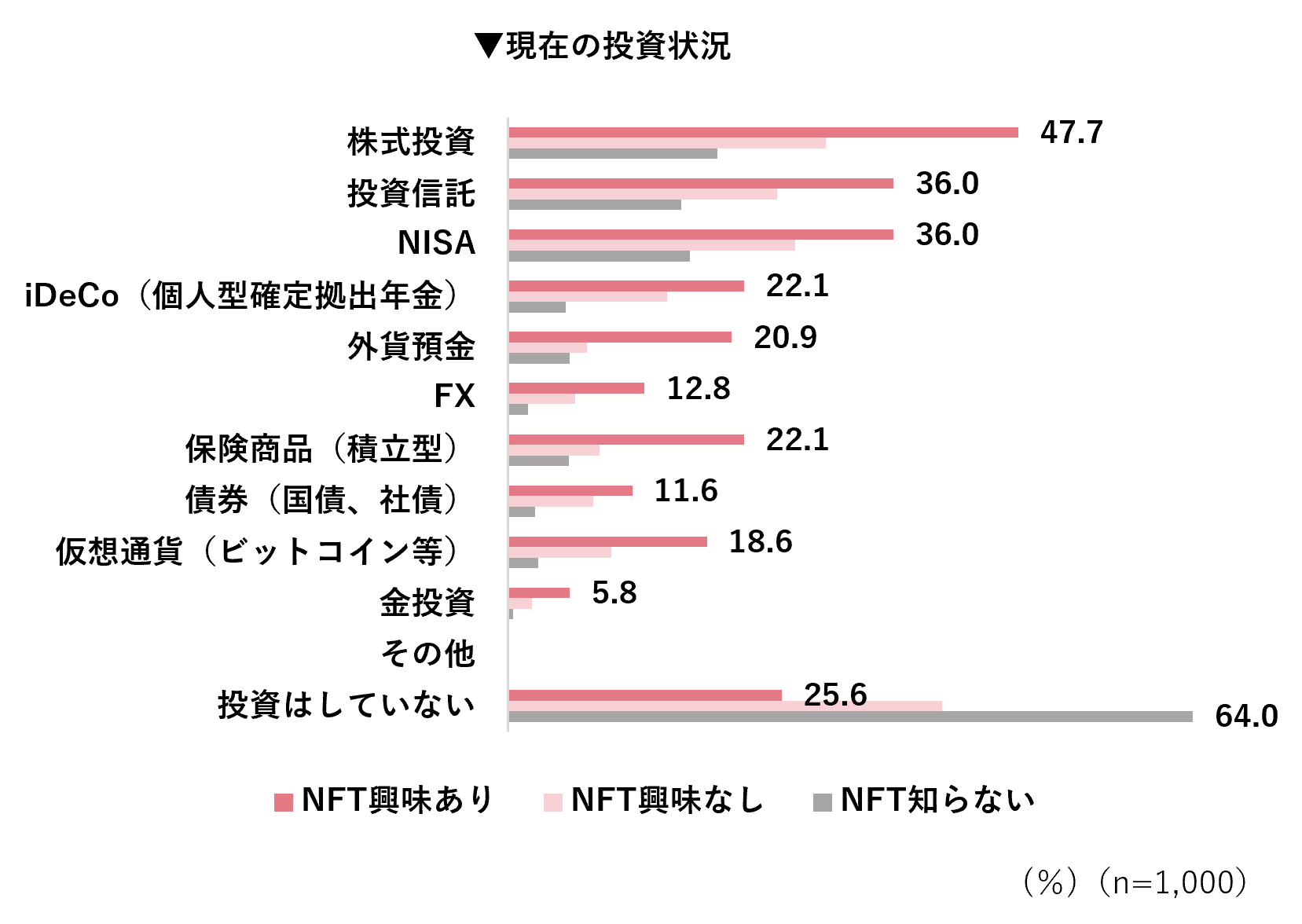

NFTに興味がある人は、投資への関心が高い

一方、NFTを知らない人は64%が投資をしていないと回答している。

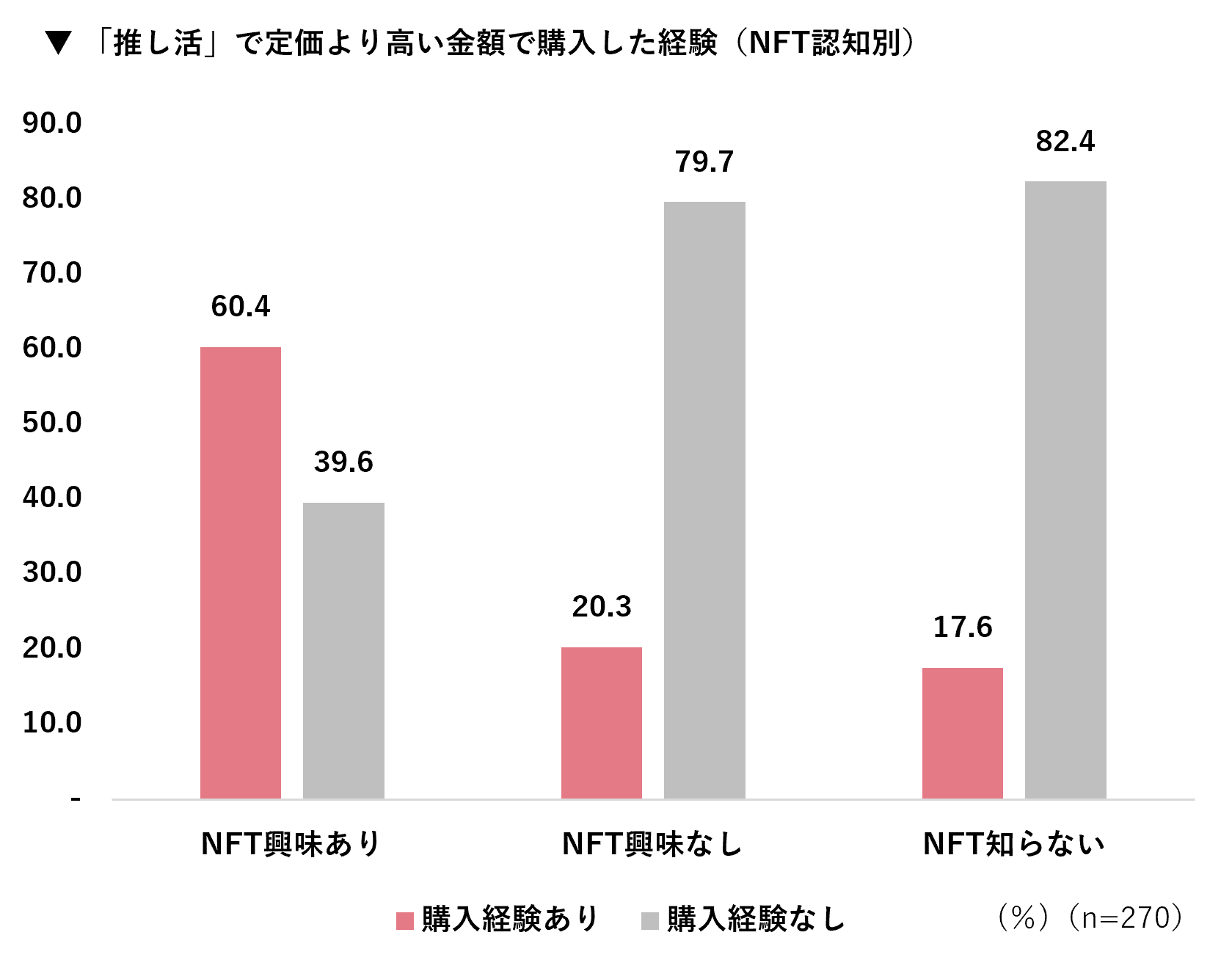

NFTに興味がある人は、「推し」がいる割合が高い

また、オークションやフリマアプリで定価より高い金額で「推し」関連の商品を購入した経験は、NFTに興味がある人で60.4%。NFTを知らない人の3倍以上という結果になった。

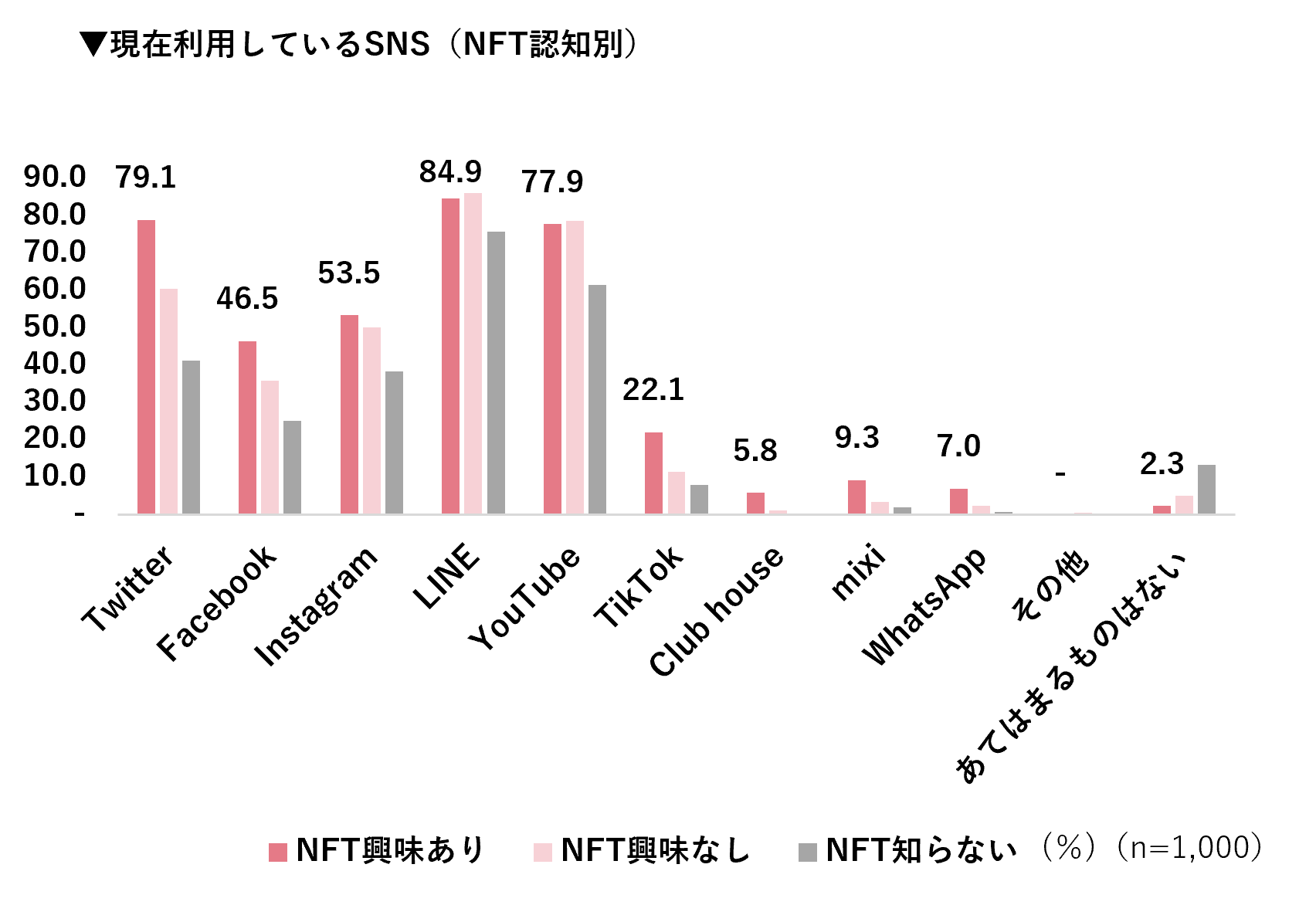

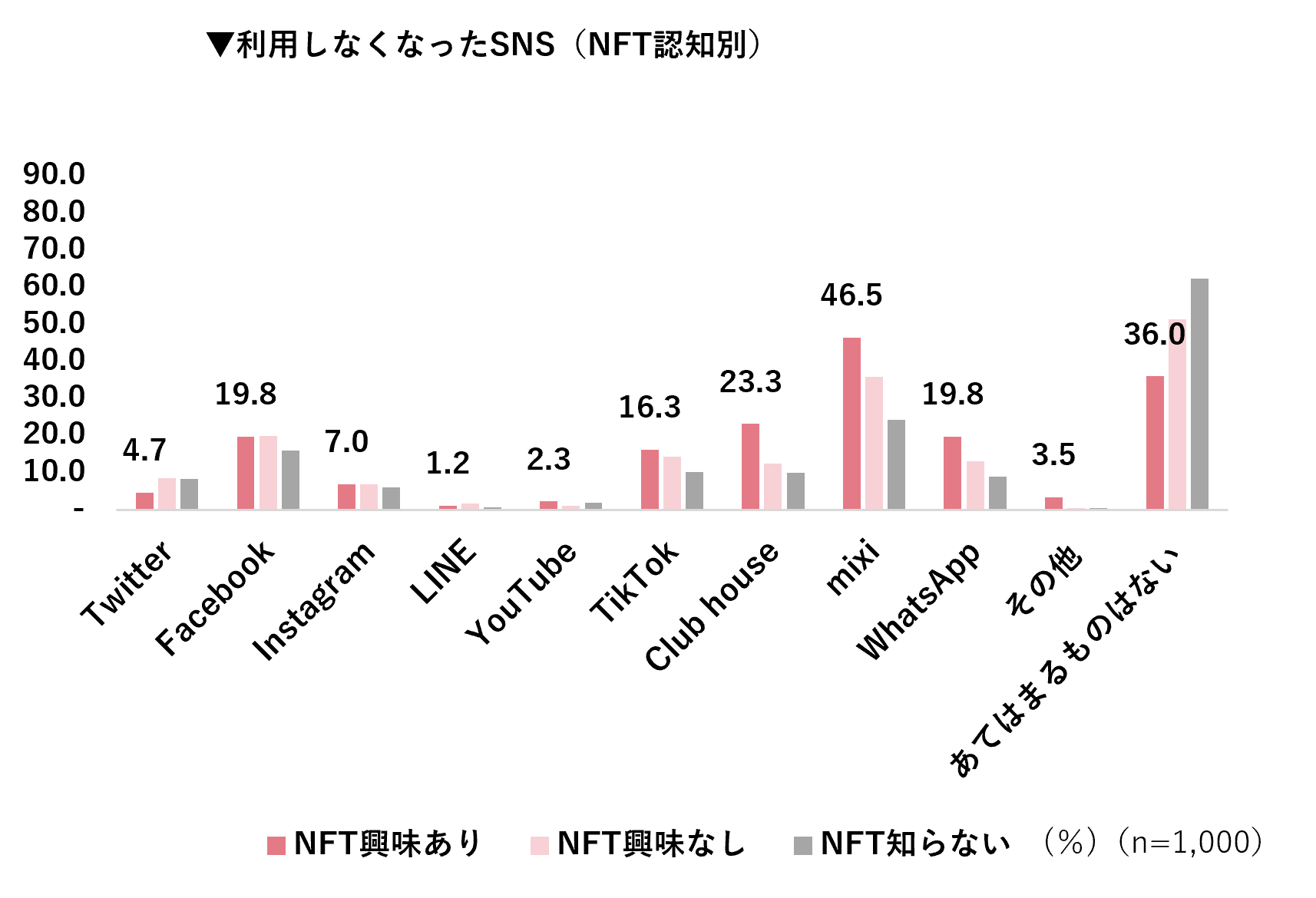

NFTに興味がある人は、SNSへの関心が高い

NFTを知らない人と比較して、全体的にSNSへの関心が高い。「TikTok」「Club house」「mixi」「WhatsApp」など、過去から現在にかけて幅広く利用しており、情報感度とSNSリテラシーが高い様子がうかがえる。

最後に、「興味があるNFTの詳細」を自由回答で聞いてみた。

チャレンジすることを楽しむ好奇心旺盛な人物像が垣間見える結果となった。

・これまでにない価値観が生まれそうなところ

・誰にでも可能性のある分野のため

・色々と取引ができるのが面白そう

・これからも使い続けます

・芸術関係は才能がないけど、 やってみたい

・自分で撮った写真

・子どもが描くデジタルアート

・YouTubeで聞いて、金融資産などを保有してみたいと思った

・デジタルアート関係の商品を将来的に購入したいと考えている

・デジタルアートの購入。友人のデジタルアートの普及と生活費に貢献したい

【引用・転載の際のクレジット表記のお願い】

調査結果引用・転載の際は、“「ロイヤリティ マーケティング」調べ”とクレジットを記載していただきますようお願い申し上げます。

最新の自主調査や分析レポートをお届けするメルマガを配信!登録はこちら

-

1月 26, 2026

#ライフスタイル

#生活者トレンド

推し活をしていると回答した人は全体の36.1%。男女とも30代以下の約半数は推し活をしている。

推しのジャンルは、「日本のアイドル」の回答が24.4%と最も多く、次いで、「歌手・ミュージシャン」が23.6%、「スポーツ選手」が22.3%だった。

推し活で感じたポジティブなことは「癒される・安心」の回答が35.6%と最も多く、幸福度を高める出来事として最も重視されているのは「毎日が楽しい」。

推し活で感じたネガティブな出来事は「お金の浪費」の回答が17.1%と最も多く、幸福度が下がる出来事として「推しの言動に対する不満」が最も重視されている。

「テーマパーク・エンタメ施設」推しが最も幸福度の指数が高く、51.5点となった。「スポーツ選手」「乗り物」推しは身体的な幸福度の指数が高い傾向が見られた。

-

1月 26, 2026

2026年は使う?守る?「お金と投資」に関する調査 ラジオ番...

#ライフスタイル

#生活者トレンド

2026年、お金に関して「引き続き我慢の年」が約4割でトップ。節約・防衛モードで、お金の使い方に慎重さがうかがえる

後悔しない支出は「旅行・エンタメ」「健康・美容」など、経験や自己投資が上位

約6割が大きな買い物は控える

減税・給付金があっても、すぐに消費するより「備え」と「投資」へ

投資は慎重姿勢が主流。新NISAを認知しつつも未利用の人は36.0%

-

1月 19, 2026

ID-POS市場分析 vol.7 激動のビール市場を分析!購...

#消費動向

#生活者トレンド

ビール類の2025年12月売上金額シェアランキング、第1位は「アサヒ スーパードライ」。対昨年比では「サントリー 金麦」が第1位。

購入者面|人気ブランドは性年代での偏りが少ない。「のどごし<生>」は高齢層・「晴れ風」、「スタイルフリー」は女性・「GOLDSTAR」は男性からの人気を確立。

カテゴリ面|ノンアルコール→発泡酒・新ジャンル→ビールの順に平均年齢が高く、サッポロとサントリーは分布傾向が類似。

成分面|糖質よりもプリン体の含有量の方がブランド間の違いを創出。いずれも中間的な商品の売上本数が多い。