- 生活者トレンド

2023-08-31

男女1,000人に聞いたふるさと納税に関する調査(第2回)

共通ポイントサービス「Ponta(ポンタ)」を運営する株式会社ロイヤリティ マーケティング(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:長谷川 剛、以下「LM」)は、「ふるさと納税に関する調査(第2回)」の結果をご報告いたします。

調査方法:インターネット調査

調査期間:2023年8月9日~8月14日

パネル:「Pontaリサーチ」会員

(Ponta会員で「Pontaリサーチ」への会員登録をしていただいている方)

調査対象:国内在住20~60代の方

有効回答数:1,000名 ※性年代別に各100サンプル回収

*数値は四捨五入・小数点切上げによる整数表示。このため一部合計値が100%とならない箇所あり

また、アンケートで呈示した選択肢を統合/省略/再集計した結果を掲載している設問あり

*総務省:人口推計を基にウエイトバック集計を実施

*グラフ単位:%

【聴取項目】

属性

– 性年代

ふるさと納税関連

– 実施有無

– 直近実施月

– 情報探索/決定関与者

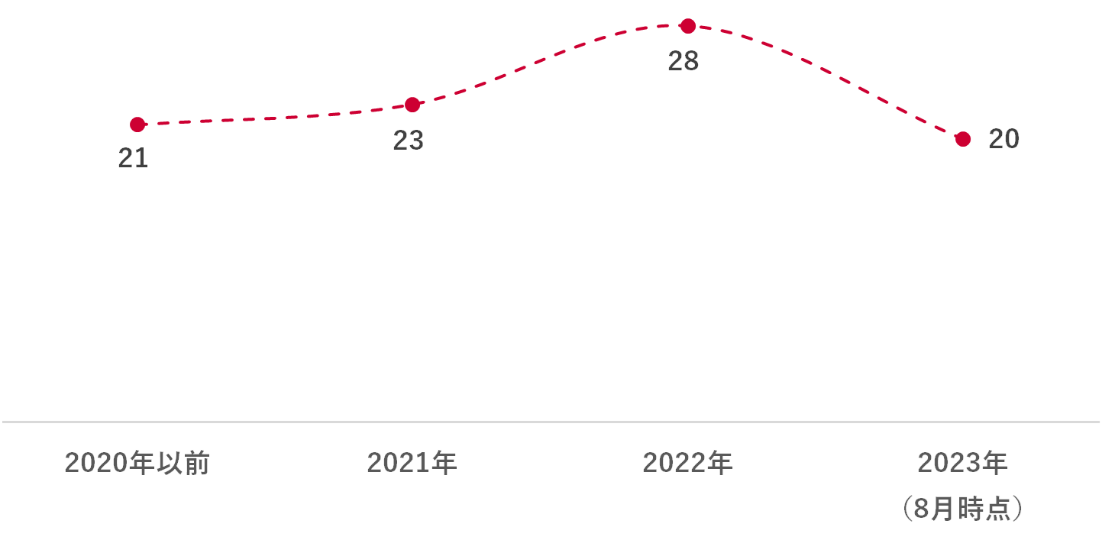

2023年ふるさと納税実施率は8月時点で20%。年間では30%超えの可能性あり

ふるさと納税の実施経験を年ごとに聴取した。

2020年以前の21%、2021年の23%から2022年は28%と大きく上昇、制度が定着しつつある様子がうかがえる。

また、2023年は調査時期の8月時点で既に20%となり、年間では30%を超える可能性がある。

* アンケートでは「一度も行ったことがない」の選択肢も提示して聴取したが下表では省略している

▼ふるさと納税実施有無(全体)

申込みピークは12月で平準化が必要。また、家庭内では配偶者の意見も選定に影響を及ぼす

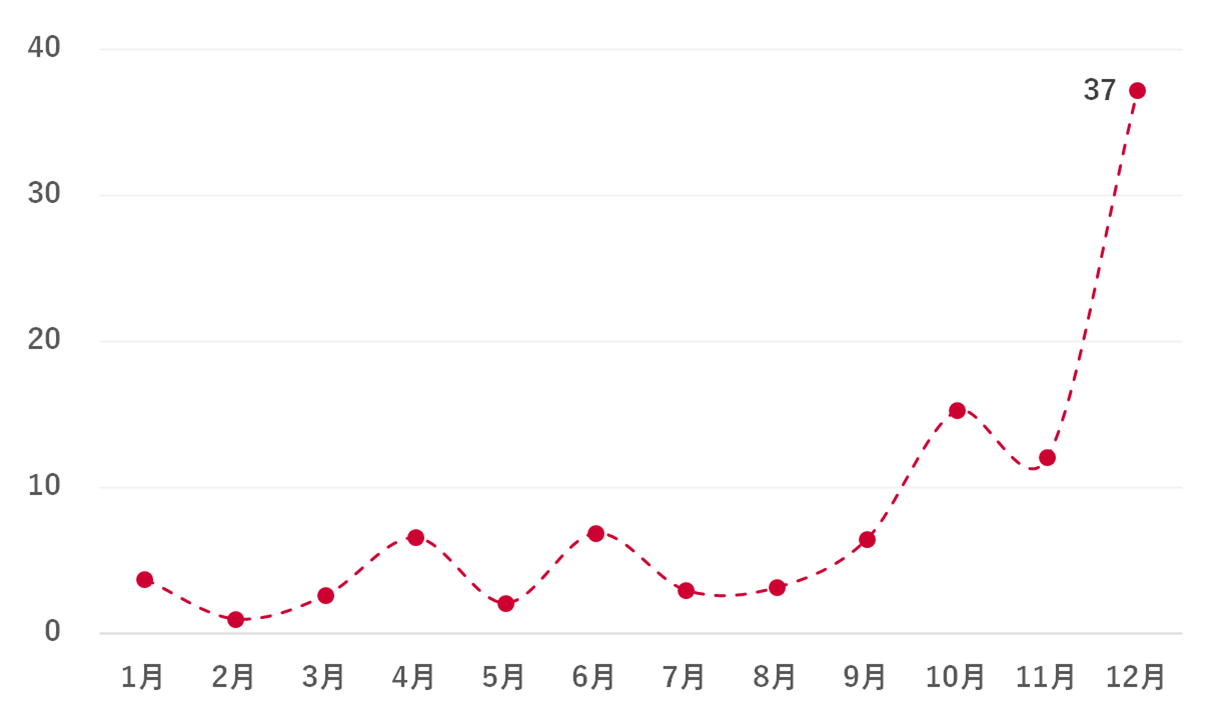

ふるさと納税実施経験者に対して、直近実施月を単一回答にて聴取した。

月別では「12月」が最も高く37%と突出、次いで「10月」「11月」が1割以上で続く。

背景には消費者サイドにおける所得税や住民税の制度上の事情があると推察され、年末に活性化する市場といえる。

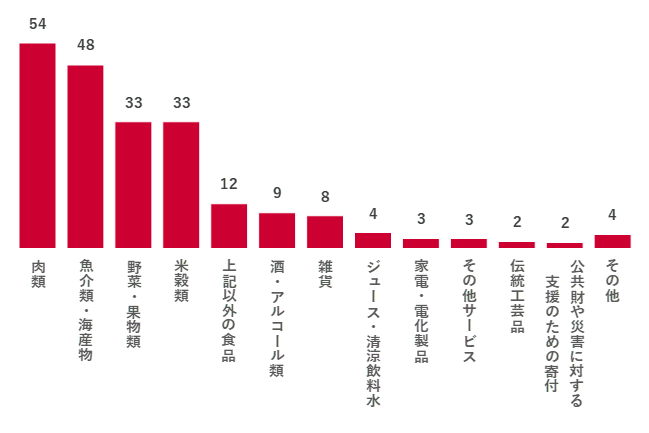

一方、ふるさと納税の返礼品の種類をみると、現状では農畜水産物が大半を占め、これらはそれぞれ”旬の時期”が異なる。

このことから、消費者の申込み時期と提供側の都合にギャップが生じているといえる。

旬の時期の商品、期間限定サービスの提供などにより申込み時期の平準化を図ることが市場の安定化・活性化につながると考えられる。

* 調査時期の影響を除くため、2023年実施者を除外した実施経験者の結果を表示

▼ふるさと納税直近実施月(2023年を除くふるさと納税実施経験者ベース)

▼【参考】2022年12月実施「ふるさと納税に関する調査」返礼品種類(2022年申込者ベース)

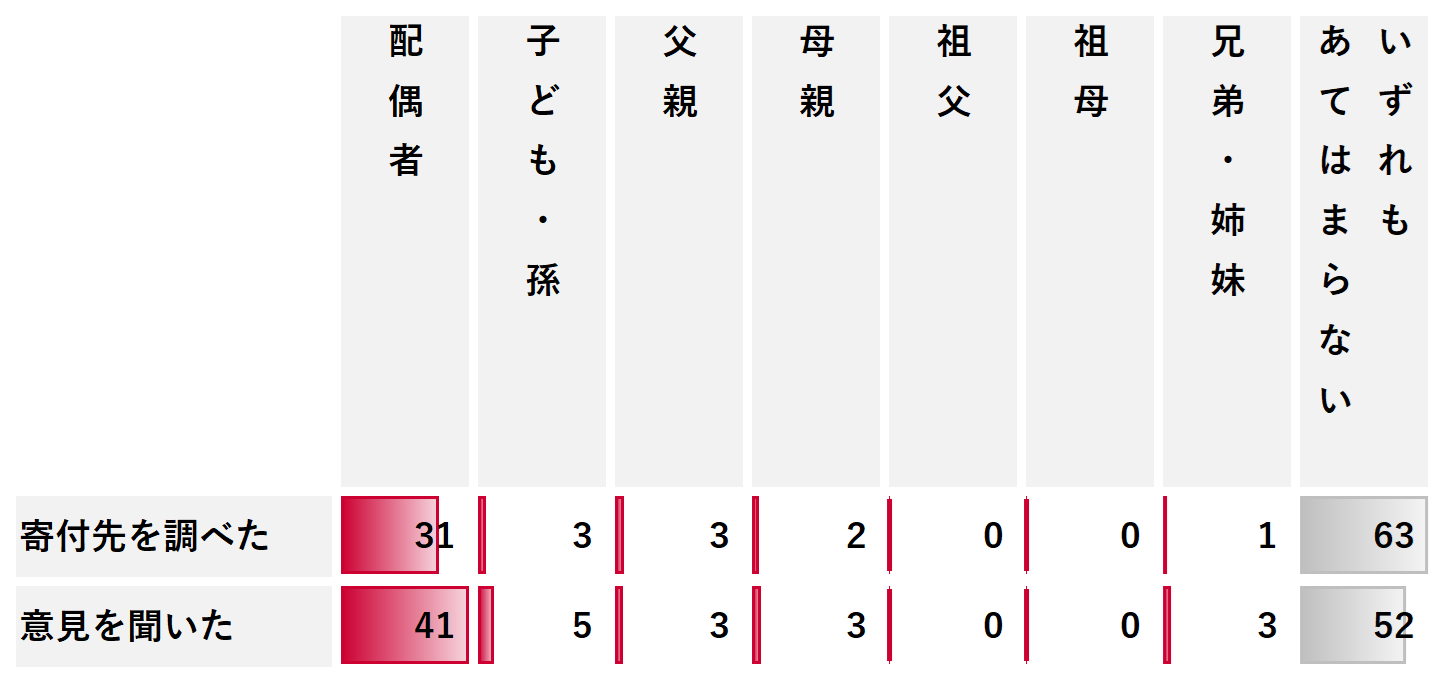

家族内における、ふるさと納税の寄付先に関する情報探索や決定関与の状況を聴取した。

「寄付先を調べた(=情報探索)」、「意見を聞いた(=決定関与)」のいずれにおいても「いずれもあてはまらない」が過半数を占めるものの、次いで、「配偶者」がそれぞれ31%、41%と高く、寄付先の選択行動に影響を及ぼす存在といえる。

▼情報探索/決定関与者(ふるさと納税実施経験者ベース)

【引用・転載の際のクレジット表記のお願い】

調査結果引用・転載の際は、“「ロイヤリティ マーケティング」調べ”とクレジットを記載していただきますようお願い申し上げます。

-

7月 22, 2024

パリ2024オリンピック・パラリンピックへの興味・観戦意向に...

#生活者トレンド

- パリオリンピック・パラリンピックへの興味、観戦意向

- パリオリンピック・パラリンピックを観戦したい理由

- パリオリンピック・パラリンピックの注目競技と注目理由

- オリンピック・パラリンピック観戦用に買いたい・利用したい物やサービス

- <PERSONA+による価値観分析> オリンピックへの興味・観戦意向×価値観

-

7月 22, 2024

#生活者トレンド

- 国内ブランドに人気が集まる。「よく購入する」「好きな」ブランド、全ての性年代で「ユニクロ」「GU」のいずれかが1位

- 約4割が「パーソナルカラー診断」「骨格診断」のいずれかを服選びの参考にしている

- 服の購入場所は「実店舗」がトップ。洋服代は月平均「5千円未満」が半数近くを占める

-

7月 8, 2024

15万人のPonta会員に聴いた 観光地の満足度に関する調査

#消費動向

#生活者トレンド

- 歴史・文化的名所として満足度TOP3は 平泉、宮島、出雲

- 温泉・リゾートを楽しめる満足度TOP3は、草津、黒川、有馬

- 体験型の自然を楽しめる満足度TOP3は、屋久島、石垣島、宮古島

- 美味しいものを食べられる満足度TOP3は、函館、福岡、小樽

- 「おすすめしたい」を最も高める要素は美味しいものへの満足度