- ビジネス

- 生活者トレンド

2024-10-28

生成AIのビジネス活用に関する調査

ラジオ番組「馬渕・渡辺の#ビジトピ」と共同調査

共通ポイントサービス「Ponta(ポンタ)」を運営する株式会社ロイヤリティ マーケティング(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:長谷川 剛、以下「LM」)は、20~50代の会社員の方を対象に調査した「生成AIのビジネス活用に関する調査」(実施期間:2024年10月1日~10月4日)の結果をご報告いたします。本調査は、TOKYO FM「馬渕・渡辺の#ビジトピ」(毎週日曜6:00~6:30放送)との共同調査「馬渕・渡辺の#ビジトピ with Pontaリサーチ」として実施しました。

業務で生成AIを利用している人は2割弱。仕事の効率化を実感する人は8割を超える

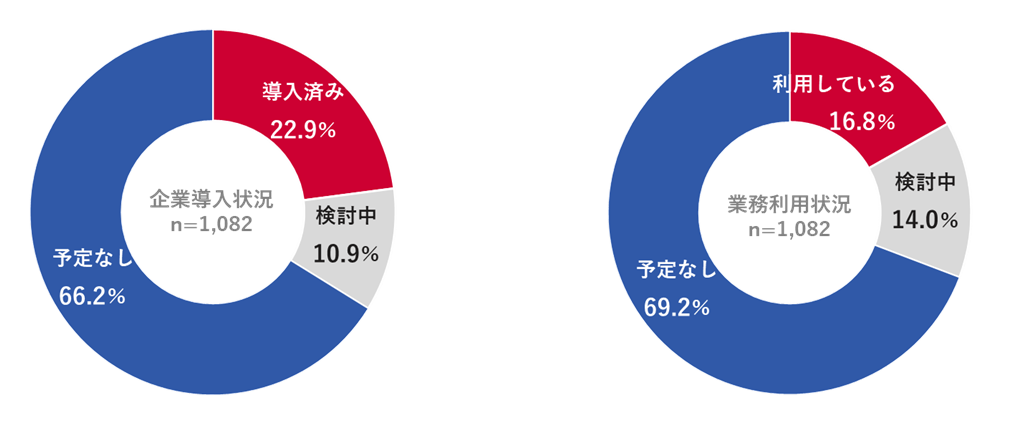

勤務先での生成AI導入状況は、「導入済み」が22.9%だった。自身の業務での利用状況については「利用している」が16.8%となった。また、勤務先での導入状況および業務での利用状況ともに「検討中」が10%程度だった。

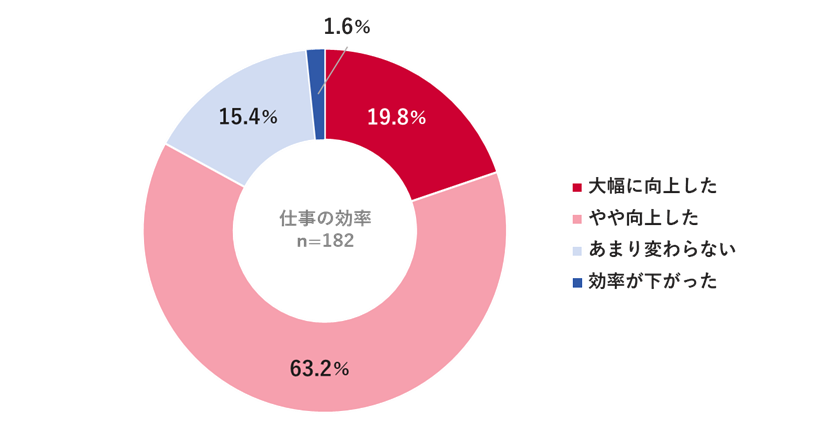

次に、業務で生成AIを利用している方を対象に、利用前と比べて仕事の効率性が上がったかどうか伺ったところ、「大幅に向上した」(19.8%)と、「やや向上した」(63.2%)を合わせて83.0%となった。

▼生成AIの「企業導入状況」と、自身の「業務での利用状況」

▼生成AI利用前と比べた仕事の効率

利用ツールは「ChatGPT」が約8割でトップ。仕事での生成AI利用頻度は「ほぼ毎日」が約2割

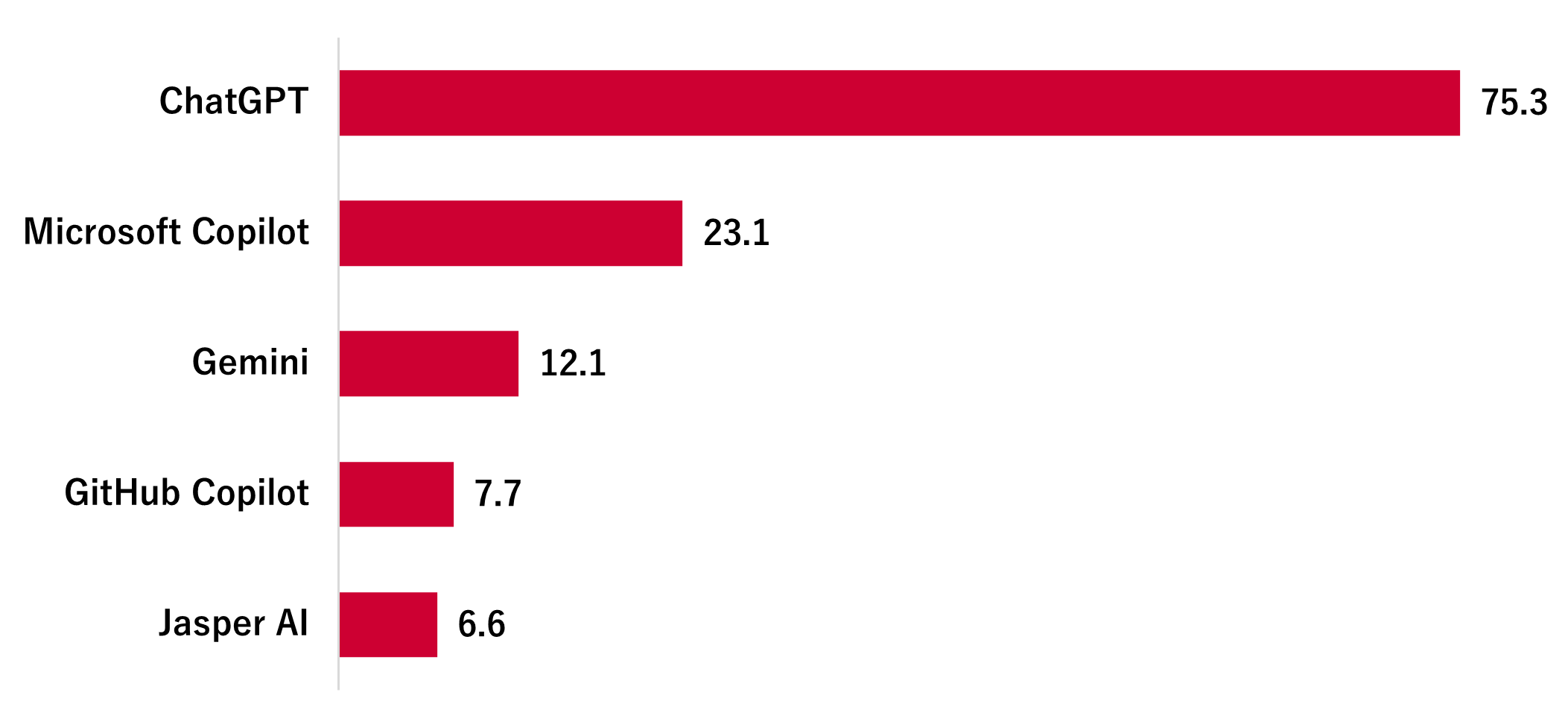

利用している生成AIツールやプラットフォームを聴取したところ、「ChatGPT」が75.3%でトップだった。2位の「Microsoft Copilot」(23.1%)とは50ポイント以上の差となった。

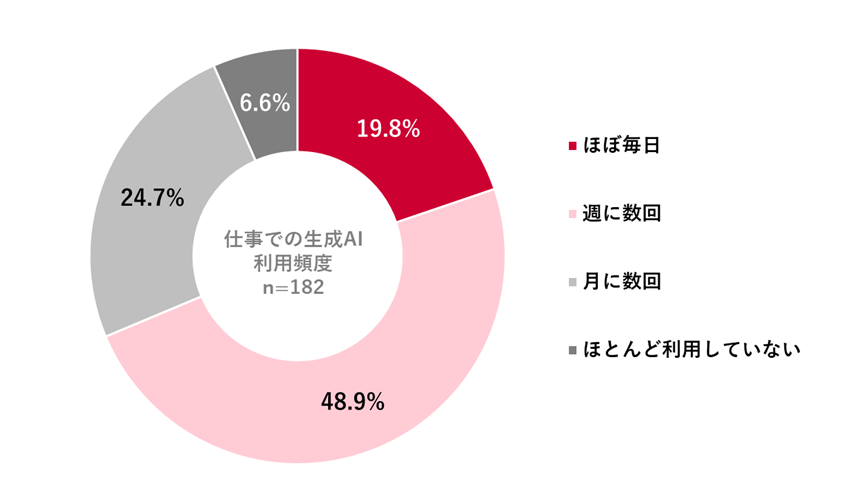

利用頻度は「ほぼ毎日」が19.8%、「週に数回」が48.9%だった。合わせると、利用者全体の約7割が高頻度で利用している。

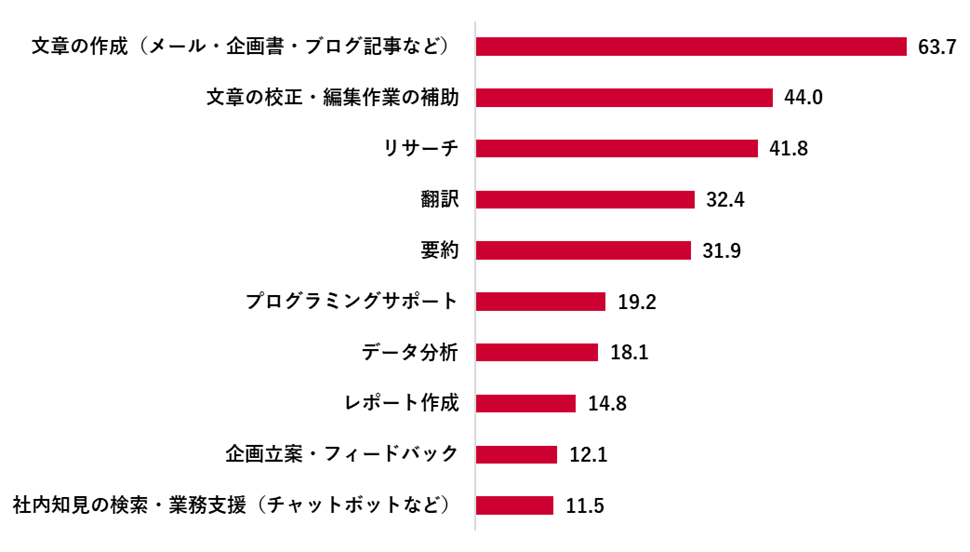

また、どのような業務で利用しているかについては、「文章の作成(メール・企画書・ブログ記事など)」が6割を超えトップ、「文章の校正・編集作業の補助」「リサーチ」が4割台で続いた。

▼利用している生成AIツールやプラットフォーム(上位5位まで表示) ※複数回答 (%)(n=182)

▼仕事での生成AI利用頻度

▼生成AIをどのような業務で利用しているか(上位10位まで表示) ※複数回答 (%)(n=182)

生成AIのビジネス活用「賛成派」は47.8%。AIが進化しても、自身の仕事が自動化の「影響を受けない」と考える人は約半数

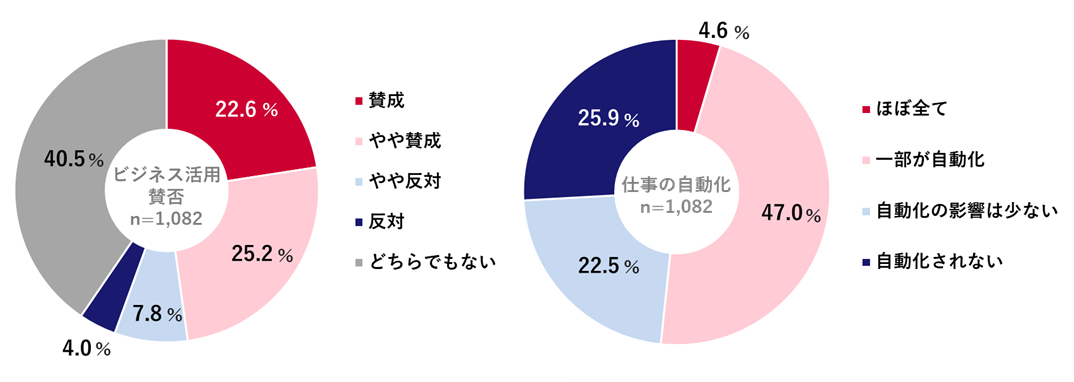

生成AI非利用者を含めて全員を対象に、生成AIのビジネス活用の賛否について聴取した。「賛成」(22.6%)と「やや賛成」(25.2%)を合わせた賛成派が47.8%だった。

また、生成AIの技術が進化することで、どの程度自分の仕事が自動化されるかについては、「自動化されない」が25.9%、「自動化の影響は少ない」が22.5%となり、影響を受けないと考えている人が約半数となった。

▼生成AIのビジネス活用の賛否と、どの程度自分の仕事が自動化されると思うか

生成AI導入によって改善されると思うのは「生産性」「労働時間の短縮」が上位。一方、「セキュリティリスク」に不安を感じる人が約3割

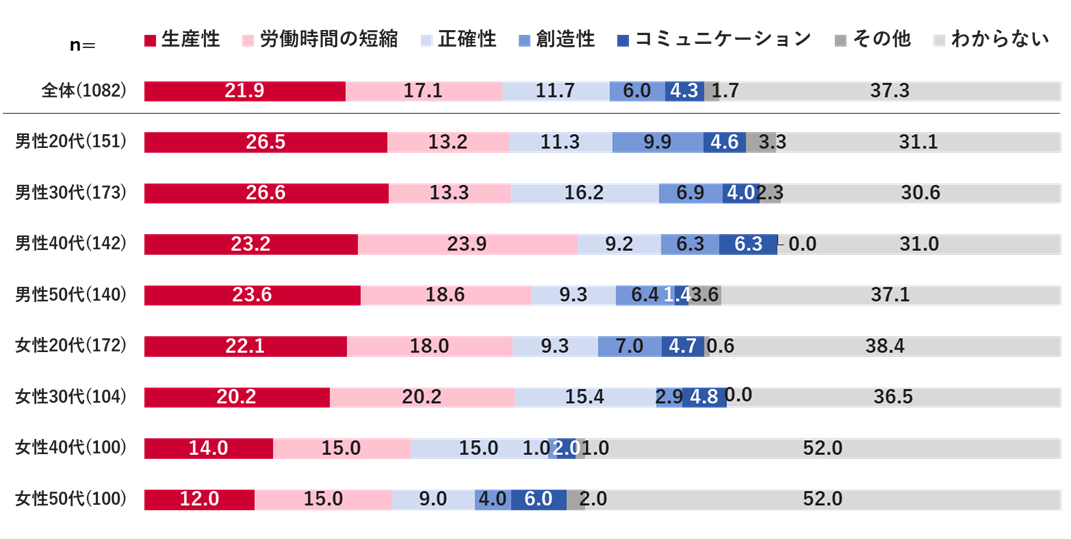

生成AIの導入により、最も改善されると思う点について、全体で「生産性」が21.9%、次いで「労働時間の短縮」が17.1%だった。性年代別では、男性の20~30代、50代および女性20代で「生産性」が最も高かった。

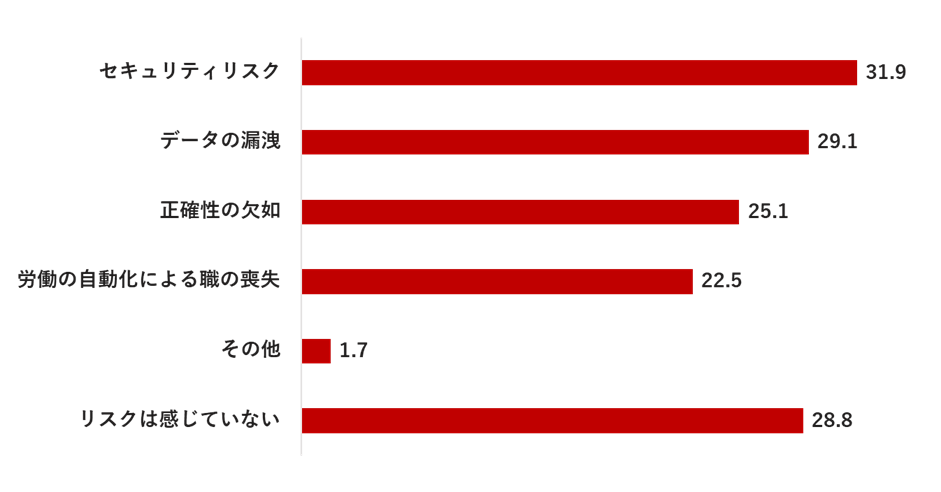

一方、生成AIが仕事にもたらすリスクのトップ3は「セキュリティリスク」「データの漏洩」「正確性の欠如」であった。また、「リスクは感じていない」が約3割となった。

▼生成AI導入により、仕事のどの部分が最も改善されると思うか

▼生成AIが仕事にもたらすリスク ※複数回答 (n=1,082)(%)

【ラジオ番組「馬渕・渡辺の#ビジトピ」パーソナリティのコメント】

・馬渕磨理子氏(経済アナリスト)

生成AIの導入により「生産性の向上」や「労働時間の短縮」は期待されている。アンケート結果でも、最も改善されると思うのは「生産性」を挙げる割合がほぼ全ての性年代で高く、次いで「労働時間の短縮」だった。個人消費が伸びない理由の一つに余暇の時間が少ないこと(※)が挙げられる。生成AIにはセキュリティや正確性など課題はあるものの、導入によって生産性を高め、短時間労働へ寄与できる可能性に期待したい。

※参考:OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development)Time use database

・渡辺広明氏(消費経済アナリスト)

私は生成AIを、リサーチ・翻訳業務を中心に毎日利用している。本アンケートで利用が約8割と圧倒的なトップとなった「ChatGPT」と、インターネット上の情報を収集してくれ、回答の出典元にすぐにアクセス出来る「Perplexity」の2つを併用している。生成AIの現状は不完全なところもあるものの、日々使っていると進化を感じる。生成AIを利用している人は2割弱、仕事の効率化を実感する人は8割超というアンケート結果が表しているように、まずは利用しないと分からないところも多い。この不完全な状況でも使い続ける事により、将来の生成AIスキルには大きな差がつくと思われる。まだ使ってない方は是非使って欲しい。日々使う事で生成AIの進化を感じ使用スキルを上げていく事をオススメします。

【調査概要】

調査方法:インターネット調査

調査期間: 2024年10月1日~10月4日

パネル:「Pontaリサーチ」会員

(Ponta会員で「Pontaリサーチ」への会員登録をしていただいている方)

調査対象:国内在住20~50代の会社員の方

有効回答数:1,082名

※調査結果は小数点第2位を四捨五入しています

【引用・転載の際のクレジット表記のお願い】

調査結果引用・転載の際は、“「Pontaリサーチ」調べ”とクレジットを記載していただきますようお願い申し上げます。

■共同調査「馬渕・渡辺の#ビジトピ with Pontaリサーチ」について

2023年5月よりTOKYO FM「馬渕・渡辺の#ビジトピ」の提供スポンサーとしてLMが参画しています。「馬渕・渡辺の#ビジトピ with Pontaリサーチ」は、世の中の最新ニュースからパーソナリティの経済アナリスト 馬渕磨理子氏と消費経済アナリスト 渡辺広明氏が生活者に調査したいトピックについて、LMが「Pontaリサーチ」で聴取する調査です。調査結果を番組内で紹介する他、LMのマーケティング紹介サイトのコラムで紹介しています。

■TOKYO FM「馬渕・渡辺の#ビジトピ」について

パーソナリティをつとめる経済アナリスト 馬渕磨理子氏と消費経済アナリスト 渡辺広明氏が世の中の最新ニュースをそれぞれの視点で分かりやすく解説しています。ビジトピとは、“ビジネストピックス”の略! 30分ながら聴きするだけで、資産運用の話から、マーケティング用語、最新ヒット商品まですぐあなたの役に立つビジトピが身につきます。

放送日時 :日曜 6:00~6:30

出演者 :馬渕磨理子(経済アナリスト)、渡辺広明(消費経済アナリスト)

番組HP :https://www.tfm.co.jp/biztopi/

AuDee :https://audee.jp/program/show/61907

Twitter :https://twitter.com/biztopi_tfm

最新の自主調査や分析レポートをお届けするメルマガを配信!登録はこちら

-

1月 26, 2026

#ライフスタイル

#生活者トレンド

推し活をしていると回答した人は全体の36.1%。男女とも30代以下の約半数は推し活をしている。

推しのジャンルは、「日本のアイドル」の回答が24.4%と最も多く、次いで、「歌手・ミュージシャン」が23.6%、「スポーツ選手」が22.3%だった。

推し活で感じたポジティブなことは「癒される・安心」の回答が35.6%と最も多く、幸福度を高める出来事として最も重視されているのは「毎日が楽しい」。

推し活で感じたネガティブな出来事は「お金の浪費」の回答が17.1%と最も多く、幸福度が下がる出来事として「推しの言動に対する不満」が最も重視されている。

「テーマパーク・エンタメ施設」推しが最も幸福度の指数が高く、51.5点となった。「スポーツ選手」「乗り物」推しは身体的な幸福度の指数が高い傾向が見られた。

-

1月 26, 2026

2026年は使う?守る?「お金と投資」に関する調査 ラジオ番...

#ライフスタイル

#生活者トレンド

2026年、お金に関して「引き続き我慢の年」が約4割でトップ。節約・防衛モードで、お金の使い方に慎重さがうかがえる

後悔しない支出は「旅行・エンタメ」「健康・美容」など、経験や自己投資が上位

約6割が大きな買い物は控える

減税・給付金があっても、すぐに消費するより「備え」と「投資」へ

投資は慎重姿勢が主流。新NISAを認知しつつも未利用の人は36.0%

-

1月 19, 2026

ID-POS市場分析 vol.7 激動のビール市場を分析!購...

#消費動向

#生活者トレンド

ビール類の2025年12月売上金額シェアランキング、第1位は「アサヒ スーパードライ」。対昨年比では「サントリー 金麦」が第1位。

購入者面|人気ブランドは性年代での偏りが少ない。「のどごし<生>」は高齢層・「晴れ風」、「スタイルフリー」は女性・「GOLDSTAR」は男性からの人気を確立。

カテゴリ面|ノンアルコール→発泡酒・新ジャンル→ビールの順に平均年齢が高く、サッポロとサントリーは分布傾向が類似。

成分面|糖質よりもプリン体の含有量の方がブランド間の違いを創出。いずれも中間的な商品の売上本数が多い。