- ライフスタイル

- 生活者トレンド

2023-08-28

『セルフレジに関する調査』

ラジオ番組「馬渕・渡辺の#ビジトピ」と共同調査

共通ポイントサービス「Ponta(ポンタ)」を運営する株式会社ロイヤリティ マーケティング(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:長谷川 剛、以下「LM」)は、10~60代の男女を対象に調査した「セルフレジに関する調査」(実施期間:2023年8月1日~8月3日)の結果をご報告いたします。本調査は、TOKYO FM「馬渕・渡辺の#ビジトピ」(毎週日曜6:00~6:30放送)との共同調査「馬渕・渡辺の#ビジトピ with Pontaリサーチ」として実施しました。

調査方法:インターネット調査

調査期間:2023年8月1日~8月3日

パネル:「Pontaリサーチ」会員

(Ponta会員で「Pontaリサーチ」への会員登録をしていただいている方)

調査対象:国内在住10~60代の男女

有効回答数:1,200名 ※性年代別に各100サンプル回収

※調査結果は小数点第1位を四捨五入しています

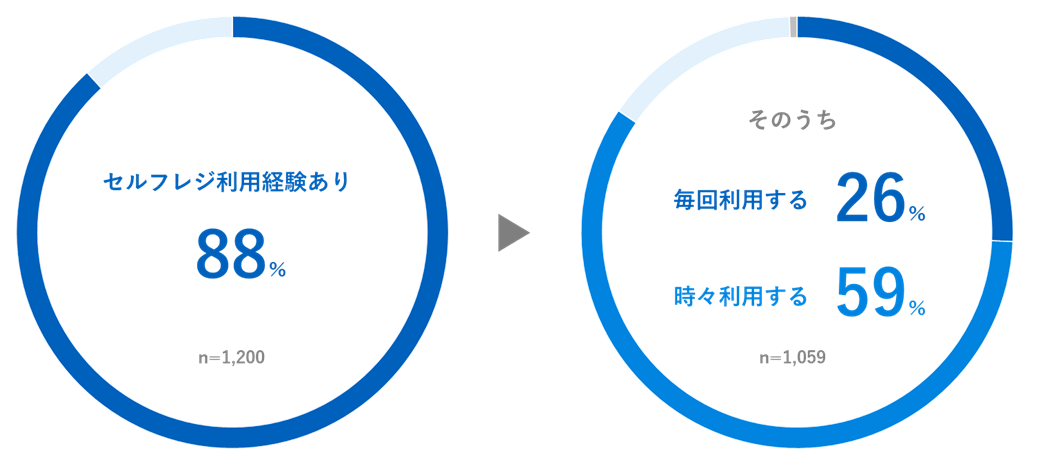

88%がセルフレジの「利用経験あり」。うち「毎回利用する」が26%、「時々利用する」が59%

スーパーマーケットやコンビニエンスストアなど、現在多くの店舗で導入されているセルフレジの「利用経験あり」は88%だった。そのうち「毎回利用する」が26%、「時々利用する」が59%となり、合わせると利用率は85%と高い。

▼セルフレジの利用経験と利用頻度

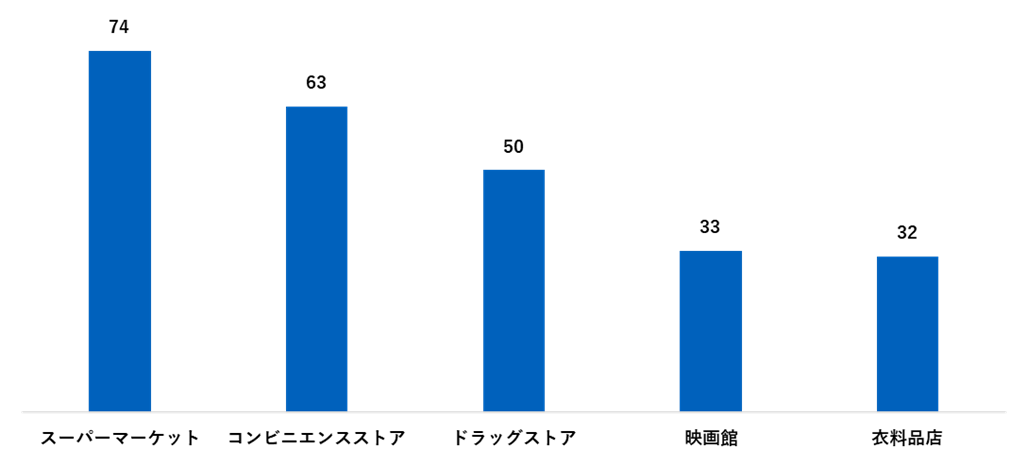

セルフレジで構わない店舗は「スーパーマーケット」がトップ

セルフレジで構わないと思う店舗を複数回答で聴取したところ、「スーパーマーケット」が74%でトップ、次いで「コンビニエンスストア」が63%、「ドラッグストア」が50%で続く。また、「映画館」「衣料品店」が約30%ずつとなった。自由回答では、ユニクロやGUで導入されている、商品を置くだけで瞬時に会計金額が表示されるセルフレジが便利という回答が多く見受けられた。

▼セルフレジで構わないと思う店舗(上位5位まで表示) ※複数回答 (%)(n=1,200)

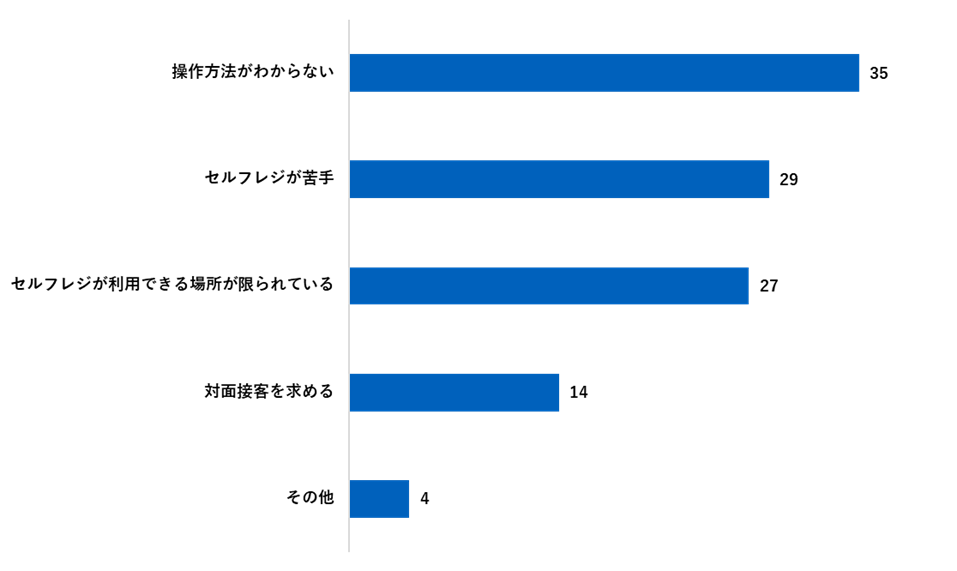

セルフレジを利用しない理由は「操作方法がわからない」が35%。周囲を待たせる焦り、操作への不安の声も挙がる

セルフレジを利用したことがない、または利用経験はあるが普段は全く利用しないと回答した方を対象に、セルフレジを利用していない理由を聴取したところ、「操作方法がわからない」が35%で最も高い。次いで「セルフレジが苦手」が29%となり、自由回答では「操作に手間取る」「操作が面倒」「人が待っていると思うと焦る」といった理由が挙げられた。

また、「対面接客を求める」は14%となり、「対面接客の方がはやい」「楽だから」「自分がもたついて後ろの人を待たせてしまうかもしれない」といった操作への不安が見られた。

▼セルフレジを利用していない理由 ※複数回答 (%) (n=147)

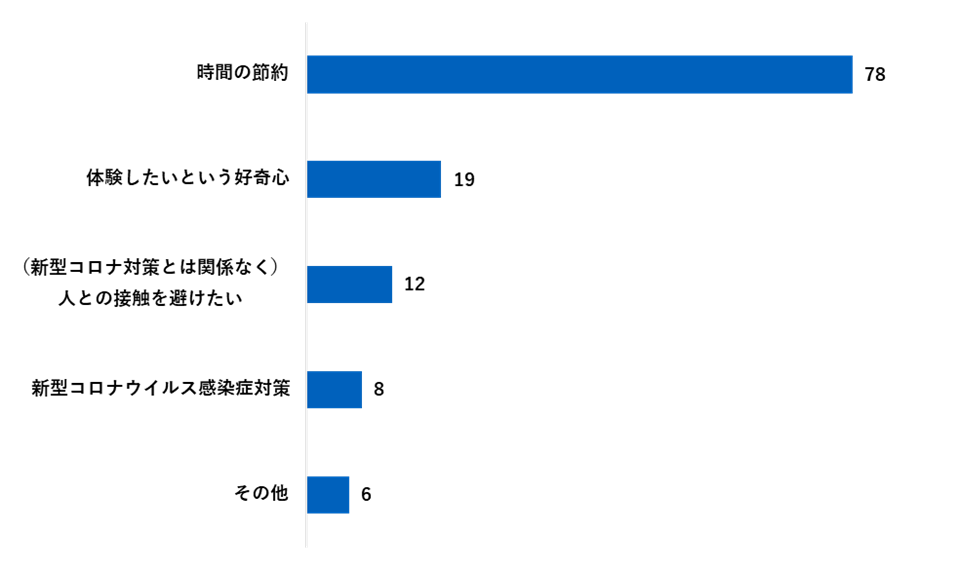

約8割が「時間の節約」のためにセルフレジを選択。「新型コロナ対策のため」は1割未満

セルフレジ利用経験者を対象に、セルフレジの利用を決める主な要素を聴取したところ「時間の節約」が約8割で最も高い。一方、「新型コロナウイルス感染症対策」のためにセルフレジを選択する人は1割未満だった。

▼セルフレジの利用を決める主な要素 ※複数回答 (%) (n=1,059)

【ラジオ番組「馬渕・渡辺の#ビジトピ」パーソナリティのコメント】

・馬渕磨理子氏(経済アナリスト)

人手不足の解消としてセルフレジの普及・活用は大きなカギを握る。昼休みや夕食前など混雑しやすい時間帯でセルフレジが普及すれば消費者も店舗側も効率化を図ることができる。ただ、現時点ではセルフレジが使いにくい点が問題になっている。「セルフレジが苦手と思う理由」で目立った声が「面倒くさい」「時間がかかる」「手間取って他人に迷惑をかける」などの声があった。バーコードリーダーが立位式のものや、カゴごと決済できるなど、消費者が簡単に使えるセルフレジの普及に課題がある。

・渡辺広明氏(消費経済アナリスト)

人口減少による人手不足と人件費のアップが経営を圧迫する中、小売を中心として企業が存続しサービスレベルを維持するためにはセルフレジの導入が必須となります。今回の調査結果をみても、セルフレジの利用経験者が88%と利用者が増え、買い物シーンに浸透していることが分かります。電子マネーの利用率が上がっていることと比例していると考えられます。

コンビニにおいては、売上の約3割を占める酒・タバコの販売で必要な年齢確認が、現状のセルフレジでは出来ないため利用促進は滞っていました。大手コンビニで免許証やマイナンバーカード、スマホのアプリなどを活用した年齢確認の実証実験がスタートしており、本格的に展開されれば、現状26%に留まっているセルフレジを「毎回利用する」が一挙に増えていくものと思います。

小売にとって接客の時間は仕事に占める割合が多く、セルフレジの普及は有人レジを利用するユーザーへの接客の充実、外食に対抗する店内調理の出来立て中食への作業時間の創出など、サービスの向上に繋がるとも考えられます。

■共同調査「馬渕・渡辺の#ビジトピ with Pontaリサーチ」について

2023年5月よりTOKYO FM「馬渕・渡辺の#ビジトピ」の提供スポンサーとしてLMが参画しています。「馬渕・渡辺の#ビジトピ with Pontaリサーチ」は、世の中の最新ニュースからパーソナリティの経済アナリスト 馬渕磨理子氏と消費経済アナリスト 渡辺広明氏が生活者に調査したいトピックについて、LMが「Pontaリサーチ」で聴取する調査です。調査結果を番組内で紹介する他、LMのマーケティング紹介サイトのコラムで紹介しています。

■TOKYO FM「馬渕・渡辺の#ビジトピ」について

パーソナリティをつとめる経済アナリスト 馬渕磨理子氏と消費経済アナリスト 渡辺広明氏が世の中の最新ニュースをそれぞれの視点で分かりやすく解説しています。ビジトピとは、“ビジネストピックス”の略! 30分ながら聴きするだけで、資産運用の話から、マーケティング用語、最新ヒット商品まですぐあなたの役に立つビジトピが身につきます。

放送日時 :日曜 6:00~6:30

出演者 :馬渕磨理子(経済アナリスト)、渡辺広明(消費経済アナリスト)

番組HP :https://www.tfm.co.jp/biztopi/

AuDee :https://audee.jp/program/show/61907

Twitter :https://twitter.com/biztopi_tfm

【引用・転載の際のクレジット表記のお願い】

調査結果引用・転載の際は、“「ロイヤリティ マーケティング」調べ”とクレジットを記載していただきますようお願い申し上げます。

-

7月 22, 2024

パリ2024オリンピック・パラリンピックへの興味・観戦意向に...

#生活者トレンド

- パリオリンピック・パラリンピックへの興味、観戦意向

- パリオリンピック・パラリンピックを観戦したい理由

- パリオリンピック・パラリンピックの注目競技と注目理由

- オリンピック・パラリンピック観戦用に買いたい・利用したい物やサービス

- <PERSONA+による価値観分析> オリンピックへの興味・観戦意向×価値観

-

7月 22, 2024

#生活者トレンド

- 国内ブランドに人気が集まる。「よく購入する」「好きな」ブランド、全ての性年代で「ユニクロ」「GU」のいずれかが1位

- 約4割が「パーソナルカラー診断」「骨格診断」のいずれかを服選びの参考にしている

- 服の購入場所は「実店舗」がトップ。洋服代は月平均「5千円未満」が半数近くを占める

-

7月 8, 2024

15万人のPonta会員に聴いた 観光地の満足度に関する調査

#消費動向

#生活者トレンド

- 歴史・文化的名所として満足度TOP3は 平泉、宮島、出雲

- 温泉・リゾートを楽しめる満足度TOP3は、草津、黒川、有馬

- 体験型の自然を楽しめる満足度TOP3は、屋久島、石垣島、宮古島

- 美味しいものを食べられる満足度TOP3は、函館、福岡、小樽

- 「おすすめしたい」を最も高める要素は美味しいものへの満足度